Liebe Leserinnen und Leser.

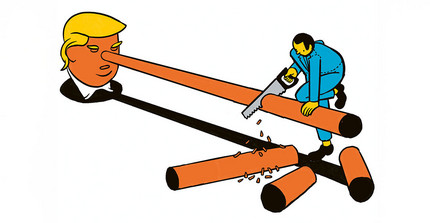

Wir leben in einer Herrschaft des Volkes: In Deutschland und in vielen anderen Demokratien wählen wir Menschen, die unsere Interessen vertreten und für uns politische Entscheidungen treffen sollen, in Parlamente. Doch was, wenn die gewählten Vertreterinnen und Vertreter dieses Prinzip nicht stärken, sondern aushebeln wollen? Das können wir derzeit in vielen Ländern beobachten. Und tatsächlich sind Demokratien offenbar weltweit auf dem absteigenden Ast: Fast drei Viertel aller Menschen leben aktuell in autoritär geführten Gesellschaften, und es werden mehr.

In diesem Heft fragen wir, was die Gründe dafür sein könnten. Hat das Internet, haben die sozialen Medien etwas damit zu tun? Sie galten als Heilsbringer in Sachen politischer Teilhabe. Inzwischen sind sie auch ein Treibhaus für Gerüchte, Unwahrheiten und politische Manipulation. Weder die klassischen Medien noch politische Akteure sind mehr davor gefeit, Desinformation aufzusitzen. Wir fragen aber auch danach, was wir tun können, um als Gesellschaft weiterhin mitbestimmen zu dürfen, und nicht unsere Rechte auf freie Meinungsäußerung, auf umfassende Entfaltung unserer Persönlichkeit oder die Gleichheit vor dem Gesetz zu verlieren. Wie können wir wieder ins Gespräch kommen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind – etwa am Arbeitsplatz? Wer kann uns schützen vor Gewalt, die im Netz entsteht? Wie kann auch die Hochschule dazu beitragen, politisch engagierte, demokratisch kompetente Persönlichkeiten auszubilden? Und welche Rolle spielt die Wissenschaft dabei, Klarheit in das zunehmende Dickicht aus wahren und falschen Informationen zu bringen?

Wir haben mit Forschenden darüber gesprochen, wie wir als Gesellschaft trotz aller Unterschiede zusammenfinden und im Austausch bleiben können über unser politisches System, das nicht über jeden Zweifel erhaben ist und das es immer aufs Neue zu prüfen gilt. Wie wir es schaffen, dass nicht jede Meinungsverschiedenheit zur Zerreißprobe wird und wir aus Eskalationen, Skandalen und extremen Emotionen zurückfinden zu einem aufrichtigen Interesse aneinander und zu einer Akzeptanz der Verschiedenheit.

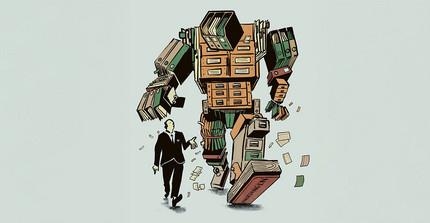

Wie immer erwarten Sie darüber hinaus weitere Geschichten aus Studium, Forschung und Gesellschaft. Zum Beispiel darüber, wie Künstliche Intelligenz unseren Alltag auch an der Hochschule verändert, welche Rolle digitale Anwendungen in der Psychotherapie von Kindern spielen könnten oder wie das Fliegen mithilfe von Bakterien künftig nachhaltiger werden kann.

Ihre Redaktion