Falschinformationen aus dem Weißen Haus

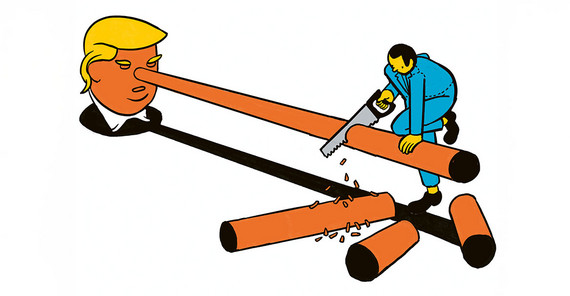

Am 21. Januar 2017, dem Tag nach Donald Trumps Amtseinführung als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, machte sich Empörung breit. Der frisch vereidigte Präsident ließ verlautbaren, auf der National Mall hätten so viele Menschen wie nie zuvor die Zeremonie verfolgt. Dabei zeigten Fotos, die auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursierten, deutlich, dass es kaum halb so viele waren wie vier Jahre zuvor bei der Inauguration von Barack Obama. Als diverse Medien die Behauptung widerlegten, warf Trumps Pressesprecher Sean Spicer ihnen vor, absichtlich falsch berichtet zu haben. Trump selbst sprach von „Fake News“. Die Posse, über die sich anfangs noch viele Menschen amüsierten, bildete nur den Auftakt einer schier endlosen Flut von Behauptungen, mehr oder weniger offensichtlichen Lügen und Falschinformationen und „Fake News“-Anschuldigungen, mit denen der US-Präsident andere überzog. Die „Washington Post“ führte Buch und zählte bis zum Ende seiner ersten Amtszeit 30.573 falsche oder irreführende Aussagen, rund 21 pro Tag. Viele davon verbreitete er über seinen Account auf der Social-Media-Plattform Twitter, der zwischenzeitlich zum inoffiziellen Sprachrohr des Weißen Hauses zu werden schien. Geschadet hat dieses flexible Verhältnis zur Wahrheit Trump nicht. Im Gegenteil: 2024 wurde er wiedergewählt und ist seit Januar 2025 abermals US-Präsident. Und auch auf X ist er seit 2022 wieder aktiv, nachdem er im Anschluss an seine Wahlniederlage 2021 wegen Falschaussagen und Gewaltaufrufen zwischenzeitlich gesperrt worden war. Heute folgen ihm dort über 100 Millionen Menschen. Das sind 20 Millionen mehr als im Januar 2021, womit er unter den Top 10 der erfolgreichsten Accounts weltweit rangiert.

Twitter ist – bislang – auch eine bevorzugte Forschungsquelle von Stephan Lewandowsky. „Lange Zeit war das soziale Netzwerk sehr produktiv für unsere Forschung: Die Daten waren umfangreich und leicht zugänglich. Mit ihnen ließ sich gut rekonstruieren, wie die Kommunikation auf der Plattform funktioniert.“ Seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk, der die Plattform auch in X umbenannte, ist das anders. X erschwerte den Forschenden den Zugriff auf die Daten, was das Projekt um rund ein Jahr zurückwarf. Inzwischen hat das Team sich den Zugriff erstritten – mit Verweis auf Artikel 40 des Digital Service Act der Europäischen Union: Dieser garantiert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Forschungsdatenzugang bei möglichen systemischen Risiken. Gemeint sind Gefahren für die Demokratie und ihre Grundlagen, die durch digitale soziale Netzwerke entstehen könnten. Etwa wenn die Kommunikation keine kontroversen, aber wertschätzenden Diskussionen auf Augenhöhe mehr zulässt, sondern geprägt wird durch Hass, Beleidigungen und Lügen.

Diese habe es freilich schon immer gegeben, meint Lewandowsky. 2003 etwa behaupteten die USA und Großbritannien, der irakische Machthaber Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen, und legitimierten damit den Irakkrieg. „Obwohl diese nie gefunden wurden, glaubt bis heute ein Drittel der US-Amerikaner, dass es sie gab“, so der Forscher. „Damals habe ich begonnen, aus kognitionswissenschaftlicher Perspektive zu untersuchen, wie sich Falschinformationen verbreiten und auswirken. Noch bevor es Social Media gab.“

Emotionalität statt Fakten

Soziale Netzwerke wie Facebook, X & Co. aber befördern die Verbreitung von Fehlinformationen oder gar Lügen längst aktiv: „Ursache dafür sind die Algorithmen, mit denen die Plattformen auswählen, welche Inhalte die größte Reichweite haben“, erklärt der Forscher. „Und das sind eben solche, die Aufmerksamkeit erzeugen, indem sie Empörung, Angst oder Hass erregen. Wie Falschinformationen, die oft krasser und aufwühlender sind als Fakten – und deshalb von Algorithmen bevorzugt werden, da diese sich nicht um die Qualität von Informationen kümmern.“ Es habe sich gezeigt, dass Menschen länger auf den Plattformen bleiben, wenn sie Inhalte gezeigt bekommen, die negative Emotionen hervorrufen. Und diese Erkenntnis befeuert das Geschäftsmodell der aktuell erfolgreichsten sozialen Netzwerke: Wer lange bleibt, sieht mehr Werbung, mit der die Firmen ihr Geld verdienen. „Wir wissen von Whistleblowern, dass Facebook empörende Inhalte fünfmal häufiger hervorhebt als positive. Die Folge davon ist, dass die Menschen polarisiert und von Hass durchtränkt sind.“ Verantworten müssen sich die Tech-Firmen dafür aber nicht, jedenfalls nicht gegenüber den Nutzenden: „Der Online-Markt unterscheidet sich grundlegend von allen anderen Märkten“, so Lewandowsky. „Die großen Social-Media-Konzerne haben keine Geschäftsbeziehung zu den Menschen, die ihre Plattformen nutzen, sondern zu ihren Werbekunden. Deshalb gelten die negativen Folgen bei den Nutzenden zumindest potenziell als Kollateralschäden.“

Schaden nehmen aber längst auch die Demokratie und die Art, wie innerhalb von Gesellschaften kommuniziert und diskutiert wird. Soziale Netzwerke verschieben den Wert von Informationen – weg von Fakten und Wahrheit hin zu Emotionen und (scheinbarer) Authentizität. „Mithilfe der sozialen Netzwerke ist es Akteuren wie Donald Trump gelungen, Wahrheit und Ehrlichkeit neu zu definieren, sodass sie nicht mehr auf Beweisen und Genauigkeit beruhen, sondern auf Emotionalität und Aufrichtigkeit“, so Stephan Lewandowsky. „Obwohl er während seiner ersten Amtszeit ständig log, wurde er von seinen Wählern als ehrlich angesehen, weil er seine Überzeugung aufrichtig zum Ausdruck brachte.“

Und es kommt noch schlimmer: Nicht nur befördern soziale Netzwerke die Verbreitung von Falschinformationen, sie machen es auch zunehmend schwerer, diese zu bekämpfen. Social Media und andere digitale Medien haben dafür gesorgt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne schrumpft: Das Interesse der Menschen an einem Thema lässt heute viel schneller nach als noch vor zehn Jahren. Das bedeutet aber auch: Das Zeitfenster, indem man eine Falschinformation korrigieren oder ihren Urheber zur Rechenschaft ziehen kann, schließt sich eher. „Und clevere Akteure springen einfach schnell genug zum nächsten Thema“, sagt der Kognitionswissenschaftler. „Wenn man aber mit Falschinformation mehr Aufmerksamkeit erhält und damit auch noch durchkommt, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, entstehen geradezu Anreize zu lügen.“

Gewinne auf Kosten der Demokratie

Dabei sei das, was Facebook, X & Co. so gefährlich mache, keineswegs von Beginn an das Ziel ihrer Entwickler gewesen, erläutert der Forscher. Geschäftsmodell und Algorithmus seien ursprünglich getrieben gewesen von der technologischen Entwicklung. „Wäre Mark Zuckerberg 2005 dahergekommen und hätte gesagt: ‚Ich baue eine Maschine, mit der wir Geld verdienen können, indem wir den Menschen Dinge zeigen, die sie gegeneinander aufbringen und die Demokratie untergaben‘, hätten sie ihn für verrückt erklärt und gesagt: ‚Geh nach Hause und komm nicht wieder!‘“ Allein die weitgehend unangefochtene Monopolstellung von Meta, Google oder X sorgt dafür, dass es auf dem eingeschlagenen Weg kein Zurück mehr zu geben scheint: „Wenn man Gewinne maximieren kann, indem man die Demokratie zerstört, dann wird das Facebook nicht davon abhalten“, so das ernüchternde Urteil von Stephan Lewandowsky.

Aber es sind nicht länger allein gnadenlose Geschäftsmodelle, die den demokratischen Grundwerten zu Leibe rücken, wie der Forscher betont. „Die größte Bedrohung für die Demokratie sind buchstäblich Milliardäre, die beschlossen haben, dass Demokratie nicht in ihrem Interesse ist. Und sie haben unglaublich viel Geld und Macht – Zugang zur Social-Media-Branche, die im Grunde genommen eine Überwachungsindustrie ist. Eine Industrie, die dafür eingesetzt wird, die Demokratie abzuschaffen.“ Es gebe deutliche Belege dafür, dass die Algorithmen von X nach der Übernahme durch Elon Musk dahingehend verändert wurden, dass die politischen Botschaften der Demokraten unterdrückt und jene der Republikaner bevorzugt wurden. Es gibt Hinweise für ähnliche Einflussnahmen auf die Bundestagswahlen Anfang 2025. Ohnehin nutzte Elon Musk die Plattform nach deren Übernahme im Herbst 2022 offen, um den Wahlkampf von Donald Trump zu unterstützen. „Wir müssen davon ausgehen, dass Musk den Algorithmus stark verändert, um im Grunde genommen die extreme Rechte zu begünstigen. Ich denke, X ist kein soziales Netzwerk, sondern ein Instrument. Wir leben in einer Orwellschen Welt.“

Der politische Wille, etwas zu ändern

Für unumkehrbar hält Stephan Lewandowsky diese Entwicklung nicht. „Ich bin überzeugt, dass wir uns das Geschäftsmodell hinter den Netzwerken anschauen und als Demokratie die Kontrolle darüber übernehmen müssen – oder zumindest einen Weg finden, damit es für die Gesellschaft arbeitet und nicht gegen sie.“ Hass, Lügen und Falschinformationen zu filtern, habe schon funktioniert – viele Firmen hätten damit jahrelang gearbeitet, ehe X, Google und Meta sie vor Kurzem als vermeintliche Einschränkung der Meinungsfreiheit abgeschafft haben. Aber was, wenn man weiter ginge? Wenn auf den Plattformen Werbung verboten würde und diese sich stattdessen über Abonnementgebühren ihrer Nutzenden finanzieren müssten? „Das würde alles verändern“, so der Forscher. „Plötzlich wäre es im Interesse der sozialen Netzwerke, die Nutzenden von der Plattform fernzuhalten, denn dann würden sie Ressourcen wie Server- und Personalkosten sparen.“ Möglich wäre auch, soziale Netzwerke unter öffentliche Kontrolle zu stellen und wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Dienst für alle anzubieten. Beides bislang nur Gedankenspiele, die auf politischer Ebene diskutiert werden sollten, findet der Forscher. „Aber es braucht den politischen Willen, etwas zu ändern. Denn wir befinden uns in einem Wettrennen gegen die dunklen Kräfte.“

Stephan Lewandowsky selbst arbeitet gemeinsam mit Partnern im PRODEMINFO-Projekt an ganz handfesten Strategien gegen den Vormarsch der Falschinformationen. Dafür entwickle das Team Instrumente, die Menschen gegen Fehlinformationen und ihre Einflüsse gewissermaßen „immunisieren“ sollen. Etwa durch das Prinzip der „präventiven Aufklärung“. „Wir helfen Menschen, zu erkennen, dass Aufrichtigkeit nicht immer gleichbedeutend mit Wahrheit ist, und ermutigen sie, ihre Intuition zu hinterfragen.“ Erste Studien dazu hätten vielversprechende Ergebnisse gebracht. „Dann werden sie weniger tolerant gegenüber Normverstößen etwa von Politikern und lassen ihnen Falschinformationen nicht so leicht durchgehen.“

„PRODEMINFO – Protecting the Democratic Information Space in Europe“ ist ein Advanced Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC), das darauf abzielt, ein besseres Verständnis für die Wahrnehmung der Wahrheit in einem Zeitalter voller Fake News und Verschwörungstheorien zu gewinnen.

Zur Website von "PRODEMINFO" gelangen Sie hier: https://www.uni-potsdam.de/de/prodeminfo/index

Meta Platforms ist ein US-amerikanischer Technologiekonzern mit Schwerpunkt auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram.

Google ist eine Websuchmaschine des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC. Seit 2006 gehört dem Unternehmen auch das interaktive Videoportal YouTube.

X, bis Juli 2023 Twitter, ist ein soziales Netzwerk, das 2006 als Kurznachrichtendienst von Jack Dorsey und anderen ins Leben gerufen wurde. Im Oktober 2022 wurde der Dienst von dem mehrheitlich von Elon Musk kontrollierten Unternehmen X Corp. übernommen. X ist heute eine der meistbesuchten Onlineplattformen der Welt.

Dieser Text erschien im Universitätsmagazin Portal - Zwei 2025 „Demokratie“.