Walfische und hebräische Buchstaben: Ausstellung einer Studentin der Jüdischen Studien

Miriam Visaczki ist bildende Künstlerin und studiert Jüdische Studien an der Universität Potsdam. Ende Januar eröffnete sie eine Ausstellung in einer Galerie am Bodensee.

Zur Person:

Ich habe an der Bauhaus-Universität Weimar Visuelle Kommunikation studiert und bin danach nach Berlin gezogen. Hier habe ich in vielen unterschiedlichen Jobs gearbeitet und als Künstlerin begonnen. In den ersten Jahren habe ich mich mit der NS-Geschichte und der Erinnerungskultur einer bayerischen Kleinstadt, in der meine Großeltern lebten, beschäftigt und dies mit künstlerisch-dokumentarischen Mitteln bearbeitet. Dann wurde ich Mutter und mein Interesse hat sich etwas verschoben. Mich interessierten stärker die Materialien selbst und was sie in der Hierarchie der Kunstwelt für einen Stellenwert einnehmen. Das historische Interesse habe ich beibehalten. An einem bestimmten Punkt wollte ich jedoch meine eigene Herangehensweise überprüfen und mir wissenschaftliche Methodik aneignen. Hebräisch hatte ich bereits einmal vor vielen Jahren angefangen zu lernen. Und in Potsdam gab es die Möglichkeit die Fächer Jüdische Studien und Geschichte in Kombination zu studieren. Dass der Hebräischunterricht hier zu Beginn so viel Raum einnimmt, war mir vorher nicht klar gewesen, aber es war genau richtig. Ich bin hier sehr glücklich.

Link zur Online-Ausstellung

Ein Gespräch mit Miriam Visaczki über ihre Ausstellung »Ot Otijot«.

Frau Visaczki, Ihre Ausstellung führt einen außergewöhnlichen Titel. Können Sie uns erklären, was es damit auf sich hat?

Mir gefiel es, wie der Singular des hebräischen Wortes »ot« (Buchstabe, Zeichen) zusammen mit seiner Pluralform »otijot« klingt. Auch denkt man, wenn man die lateinischen Buchstaben zum Schreiben der Worte verwendet, nicht unbedingt an Hebräisch, erstmal nur an Wiederholung und Variation, es hat zusammen einen guten Rhythmus. Gleichzeitig ist der Weg in eine Ebene der Ausstellung geebnet: Die hebräische Sprache als Voraussetzung, um an der Diskussion jüdischer Themen teilzunehmen.

Also spielen Sie durchaus auch mit der Bedeutung des Ausdrucks, den man als »Das Zeichen der Zeichen« übersetzen kann?

Tatsächlich habe ich den Titel bisher immer rein formal und als Klang gesehen. Aber diese superlative Übersetzung gefällt mir sehr gut.

Sie sind bildende Künstlerin und sind nun im 3. Semester Ihres Zweitstudiums der Jüdischen Studien und der Geschichte an der Universität Potsdam. Finden diese beiden Facetten Ihres Lebens für Sie getrennt voneinander statt oder sehen Sie da Interdependenzen und reziproke Einflüsse?

Generell lasse ich zu, dass sehr viel aus anderen Feldern in meine künstlerische Produktion einfließt, sei es der anthroposophische Kindergarten, den meine Tochter einige Jahre besuchte, mit seinen Filzkreationen, oder die Beschäftigung mit Feminismus und deutscher Geschichte. Und nun auch die Jüdischen Studien. Das sind aber schon zwei sehr unterschiedliche Arten zu arbeiten, das wissenschaftliche und das künstlerische Arbeiten. Kunst zu machen ist viel prozesshafter, sehr viel entsteht erst beim Machen selbst. Aber beides verlangt Präzision, Eintauchen und sehr viel Zeit.

Ich kann auch nicht verhindern, dass ich mich den biblischen Texten im Studium auf eine ästhetische Art nähere. Zum Beispiel wie ist das Erzähltempo einer Geschichte? Das ist ja bei den biblischen Texten so interessant, wie sich das innerhalb einer Geschichte plötzlich ändern kann und ganz anderen Logiken, die mir noch unklar sind, gehorcht. Mal gibt es viele Wiederholungen und dann werden große Ereignisse mit wenigen Worten abgehandelt.

Oder auch der reduzierte Rahmen einer Handlung, ganz abgesehen von seinem Inhalt, in der der Protagonist oder die Protagonistin in bestimmten Landschaften mit bestimmten Menschen, Pflanzen oder Tieren interagiert, wie auf einer sehr reduzierten Bühne.

Im Saaltext zu ihrer Ausstellung gehen Sie auf die Interpretation des biblischen Propheten Jona in Judentum, Christentum und Islam ein und in vielen der Bilder spielen Motive der Flora und Fauna im und unter Wasser eine zentrale Rolle. Ist die Ausstellung also aus einer Auseinandersetzung mit dem biblischen Buch Jona entstanden?

Das Buch Jona hat mit den Bildern der Ausstellung eigentlich nicht konkret etwas zu tun. Ich wollte auf der Ebene des Pressetextes, der zu einer Ausstellung dazugehört, auf diese Geschichte eingehen, da ich sehr davon begeistert war, als wir beinahe den gesamten Text übersetzt haben.

Ich bin selbst in einem katholischen Milieu großgeworden, wo man mehr auf die Evangelien fokussierte. Die Texte des Tanach spukten auch herum – oft jedoch nur sehr oberflächlich. Bei dem Buch Jona fand ich es spannend, wie es nach dem fantastischen Verschlingen durch den Wal weitergeht. Dass dieses Buch von einem Dialog zwischen einem Menschen und G*tt handelt, von einer Beziehung, die verschiedene Stadien durchmacht oder – übertragen – von einem inneren Dialog. Jona braucht sehr lange, um die Aufgabe, vor die er gestellt wird, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und eigentlich bleibt am Ende auch offen, ob ihm das überhaupt gelingt.

Sie verwenden in Ihrem Saaltext eine besondere Schreibweise für das Wort Gott, nämlich »G*tt«. Viele erkennen darin vermutlich das Gendersternchen. Ist das Zufall?

Neulich hörte ich im Radio das Interview mit einem Rabbiner (Yehuda Teichtal, Chabad Lubawitsch Berlin), der sagte, dass Buchstaben und Worte im Judentum eine besondere spirituelle Energie haben. Mir hat schon immer gefallen, dass man im Judentum den G*ttesnamen nicht aussprechen darf, sondern Ersatzformen verwenden muss. Auch in der Auseinandersetzung mit der Kritischen Theorie und der Negativen Dialektik von Adorno tauchte diese Thematik wieder auf. Da man es sowieso nicht in der Lage ist, G*tt – oder eine Utopie – als Mensch wirklich erfassen zu können. In dieser Erkenntnis steckt für mich Bescheidenheit, aber auch eine Klugheit, sich den großen Begriffen vorsichtig und mit dem Wissen zu nähern, dass alles, was man erreicht, lediglich eine Annäherung sein kann.

Und als ich den kurzen Jonahtext für die Ausstellung schrieb, dachte ich an eine andere Art der Sprachsensibilität, der es darum geht, mehr Menschen in das Gespräch einzuschließen. Da lag es nahe, beides zu kombinieren.

Wieder andere Bilder nehmen Bezug auf die hebräische Sprache und die hebräische Schrift, was bedeuten diese Sprache und ihre Schriftzeichen für Sie?

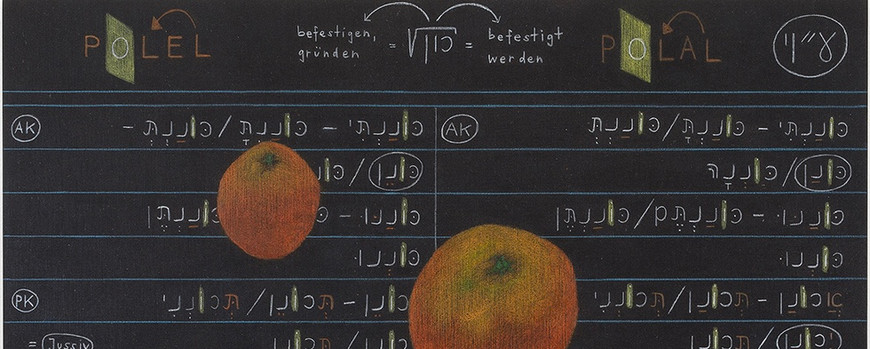

Beim Schreiben der unzähligen Karteikarten mit Verbtabellen in Vorbereitung auf das Hebraicum habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, Karteikarten zu produzieren, die von Dauer sind, um im weiteren Verlauf des Studiums auf dieses Wissen zurückgreifen zu können. Für mich sind diese Karten Zeichnungen, die jedoch auch einen anderen Zweck erfüllen. Das habe ich ziemlich direkt auf zwei Bilder der Ausstellung übertragen, um beide Felder, auf denen ich mich gerade bewege, zu vermischen. Aber auch weil Zeichen oder Notationssysteme etwas sind, was in der Kunst ebenfalls eine Rolle spielt.

Sie haben einmal gesagt, dass die jüdische Tradition des Textstudiums, also die Annäherung an Texte durch das Studium dazugehöriger Kommentare, Sie sehr beschäftigt, auch in Bezug auf Ihr künstlerisches Schaffen. Wo sehen Sie da Verbindungen?

Ich muss vorwegschicken, dass meine Kenntnis der hebräischen Texte und ihrer Geschichte noch sehr gering ist. Sehr begeistert hat mich jedoch sofort der Aufbau einer Talmudseite: Der Gesetzestext der Mischna, einem Destillat aus der Tora, der interpretiert wird (Gemara) und von verschiedenen Kommentatoren ausgelegt wird, was auch formal in der Gestaltung der Seite sichtbar wird. Dass der Talmud nicht eine Doktrin ist, sondern ein Dialog, eine Diskussion, der sich über mehrere Jahrhunderte hinweg Menschen mit großer Hingabe und Sorgfalt gewidmet haben, macht ihn schon allein durch diesen Aufbau für mich sehr attraktiv.

Ich habe versucht, diese Struktur auf Bilder zu übertragen. Bei einem der Bilder kann man es vielleicht am deutlichsten sehen. Eine Form wird gezeigt, in der Folge durch Linien abgetastet und schließlich in vier verschiedenen Formen interpretiert. Ausgangspunkt ist ein Rechteck, dass an seinen vier Ecken verzogen wird. Die vier Variationen tauchen in allen zwölf Bildern auf. Diesen Raum habe ich geöffnet. Kompositorisch spielen noch weitere Faktoren eine Rolle, die mit dem Judentum nichts zu tun haben, sondern mit meiner eigenen ästhetischen Sozialisation.

Das Interview führte Dorothea M. Salzer.