Aktuelles

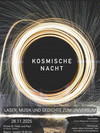

Kosmische Nacht

Am 28. 11. ab 18 Uhr wird in der Kirche „St. Peter und Paul“ ein Spektakel aus flutenden Lichtinstallationen (Anne Barth - Berliner Künstlerin) und sphärischer Musik (von Palestrina bis Hans Zimmer) stattfinden. In 10 Stationen wird die Geschichte des Universums erzählt:

Urknall / Inflation / Plasma / Durchsicht / Sterne / Leben / Geist / Transzendenz / Entropie/Friede

Dazu werden die astrophysikalischen Psalmen „Cantico Cosmio“ des Dichters Ernesto Cardenal gelesen. Er entwarf ein gewagtes Schöpfungslob in moderner Sprache, nicht Wolken und Blumen, sondern Quarks und Galaxien sind die Akteure.

Schon länger arbeitet Prof. Hafner zum Zusammenhang von Religion und Quantenphysik und hat dazu Tagungen veranstaltet. Mit der Kosmischen Nacht soll dieser - nicht nur akademisch behandelt, sondern - anschaulich werden.

Die Kosmische Nacht ist ein Gegenentwurf zum Trubel des Weihnachtsmarktes, der die Kirche umtost mit „Stille Nacht“, „Jingle Bells“, Riesenrad, Glühwein, Mandeln, Mutzen. Die Besucher werden eine Reise durch die Geschichte des Universums machen und über die Schönheit des unermesslichen Kosmos staunen. Ein kluger Blick in die Sterne zeigt, wie unselbstverständlich und wunderbar die Welt ist.

Gesamtdauer 70 min. (Beginn jeweils 18.00, 19.15 und 20.30 Uhr) – Passanten können aber auch hop-in hop-off teilnehmen.

Eintritt frei

Veranstalter: Forum Religionen im Kontext, Universität Potsdam

Gefördert durch: Bonifatiuswerk, Paderborn

Hier ein Teaser der Lichtkünstlerin: https://www.picdrop.com/annebarthphotography/Drhy7U9Gcx (Klicken Sie an „Teaser“)

Prof. Dr. Christoph Schulte hielt Abschiedsvorlesung

Christoph Schulte, Professor für Jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam, hat am Mittwochnachmittag seine Abschiedsvorlesung gehalten. Die Laudatio bei der Festveranstaltung hielt Cedric Cohen-Skalli, Leiter des Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society an der Universität Haifa, der dort moderne jüdische Philosophie unterrichtet.

Solidaritätsbekundung mit den Opfern des Hamas-Terrors

In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2023 wurde Israel zum Ziel einer Terroraktion durch die Hamas und den palästinensischen Dschihad. Noch am gleichen Tag wurde das Land in Kriegsbereitschaft versetzt. Seitdem sind rund 1.300 israelische Zivilist:innen und Soldat:innen getötet worden, bei den Gegenangriffen des israelischen Militärs kamen im Gazastreifen mehr als 2.300 Menschen ums Leben (Stand: 15.10.23). Viele israelische Zivilist:innen wurden als Geiseln verschleppt und sind sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Es haben sich Massaker ereignet, die die Angehörigen über Jahre traumatisieren werden. Ihnen gilt unsere tiefe Anteilnahme.

Im Namen des Instituts für Jüdische Studien und Religionswissenschaft sowie des Austauschprogramms mit der Universität Haifa „Aschkenasische Studien“ möchten wir unsere Solidarität denjenigen gegenüber ausdrücken, die Opfer von terroristischer Gewalt geworden sind und Familienangehörige oder Freund:innen verloren haben. Wir sind in Gedanken bei unseren Freund:innen, Kommiliton:innen, Kolleg:innen und Angehörigen, die seit dem 7. Oktober in Angst leben. Wir sprechen allen Betroffenen unser tiefstes Mitgefühl und unsere volle Solidarität aus.

Mit unseren Kommiliton:innen und Kooperationspartner:innen vor Ort und besonders in Haifa sind wir fortlaufend im Kontakt. Diejenigen, die wir erreicht haben, stehen unter Schock, sind aber unversehrt. Es ist wichtig, ihnen beizustehen und die Unterstützung anzubieten, die sie benötigen. Unsere Stipendiat:innen, die diesen Monat nach Israel fliegen wollten, bzw. geflogen sind, bleiben vorerst in Deutschland und warten ab, bis hoffentlich bald die Einreise wieder möglich ist.

Zudem möchten wir um Vorsicht im Umgang mit Nachrichten und den sozialen Medien bitten. Einerseits verbreitet die Hamas dort gezielt Aufnahmen grausamer Gewalt. Diese Vorgehensweise ist Teil des Terrors und zielt auf die Traumatisierung der Überlebenden ab. Und andererseits möchten wir bei aller Bemühung um eine differenzierte Sicht auf den ausgebrochenen Krieg daran erinnern, dass der Terror der Hamas nichts mit dem Ausdruck politischen Protests zu tun hat. Sie hat den Krieg heraufbeschworen und ist in erster Linie für die zivilen Opfer verantwortlich. Entsprechend wenig Verständnis haben wir mit den Hamas-Befürworter:innen in Deutschland. Wer den Tod hierzulande feiert, verhöhnt die Opfer. Der Hamas-Terror, dem die Zivilbevölkerung ausgesetzt ist, ist durch nichts zu erklären oder zu rechtfertigen.

Das Institut für Jüdische Studien und Religionswissenschaft

Die Koordinator*innen des Austauschprogramms „Aschkenasische Studien“

Der Fachschaftsrat Jüdische Studien

Neues Studienangebot in den Jüdischen Studien Potsdam

Bildung und Vermittlung in Jüdischen Museen

Die Jüdischen Studien an der Universität Potsdam und das Jüdische Museum Berlin bieten gemeinsam ab 2024 eine berufsorientierte Zusatzqualifikation im Bereich Bildung und Vermittlung in Jüdischen Museen an.

Im Rahmen ihres Studiums können jährlich 5 Studierende des BA Jüdische Studien an der Universität Potsdam eine zertifizierte Zusatzqualifikation im Bereich Bildung und Vermittlung in Jüdischen Museen erwerben, welche sie auf eine berufliche Tätigkeit in Jüdischen Museen, Gedenkstätten, Sammlungen und pädagogischen Institutionen vorbereitet.

Die berufsbildende Zusatzausbildung besteht aus zwei Seminaren und einem 4-wöchigen bezahlten Praktikum (150 Stunden), die in Modulen des BA-Studiengangs Jüdische Studien angeboten und im Jüdischen Museum durchgeführt werden. Die Seminare stehen grundsätzlich (bis zu einer Teilnehmerzahl von max. 15) allen Studierenden der Jüdischen Studien offen, aber die Zahl der Praktika in der Zusatzausbildung ist auf 5 Studierende begrenzt. Der erfolgreiche Abschluß der Zusatzausbildung mit dem Praktikum wird zertifiziert.

Prof. Dr. Willi Jasper verstorben

Am Freitag, den 3. Februar 2023 ist unser alter Kollege Prof. Dr. Willi Jasper nach schwerer Krankheit in Berlin verstorben.

Willi Jasper (1945-2023) war bekannt durch seine Bücher zur deutsch-jüdischen Literatur seit der Aufklärung, zu Lessing und Börne, zur Exil-Literatur, Faust-Rezeption und zur Familie von Heinrich und Thomas Mann. Er hat zunächst als wissenschaftlicher und politischer Publizist für Presse und Rundfunk, als Dozent und als Buch-Autor in Köln gewirkt, später dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Direktor am Salomon-Ludwig Steinheim Institut in Duisburg gearbeitet. Von 1995 bis 2004 hat Willi Jasper am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam geforscht und von 2005 bis 2010 als Professor für deutsch-jüdische Literaturgeschichte in den Jüdischen Studien und am Institut für Germanistik in Potsdam gelehrt.

Er war Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland und erhielt 2013 die Johann-Heinrich-Merck-Medaille der Darmstädter Goethe-Gesellschaft.

Wir erinnern ihn als politisch reflektierten, kritischen Geist und streitbaren Publizisten.

Christoph Schulte

Der einklagende Geist

- (tagesspiegel.de)