Modellprojekt „Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen“ in Brandenburg

Aktuelles

Seit dem 1. Januar 2024 wird das Modellprojekt "Starke Lehrer*innen - starke Schüler*innen" im Land Brandenburg zu einem regulären Programm:

Eine gleichnamige Fachstelle am LISUM wird derzeit eingerichtet. Das Projektteam des Lehrstuhls für Politische Bildung wird in der Transferphase die wissenschaftliche Evaluation übernehmen.

Mehrere Medienbeiträge zum Abschluss der Modellprojektphase und zur Einrichtung der Fachstelle sind kürzlich erschienen.

Anbei eine Auswahl:

RBB24: "Das Extremste war die Verabschiedung mit dem Hitlergruß"

Tagesschau: Wie Lehrkräfte fit gegen Extremismus werden

Radioeins: Was tun gegen Extremismus an Schulen?

Tagesspiegel: Extremismus an Brandenburger Schulen

Interview bei Brandenburg aktuell

Kritische Einbettung:

Die in mehreren Medienbeiträgen verwendete Formulierung des "Extremismus" sehen wir als Projektteam kritisch, da sie auf die wissenschaftlich stark umstrittene Extremismustheorie verweist (vgl. diesen Beitrag der Bundeszentrale für Politische Bildung). Wir lehnen den Extremismus-Begriff daher ab und sprechen von antidemokratischen Positionen und Einstellungen.

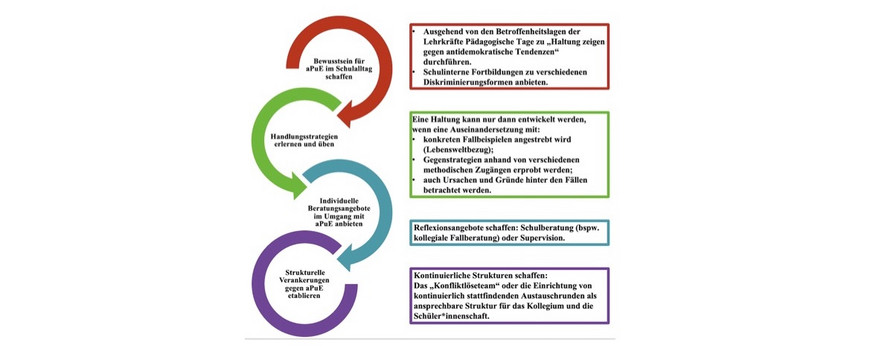

Ausgangspunkt

Provokante antidemokratische Äußerungen und Verhaltensweisen belasten immer wieder (Berufsschul-)Lehrkräfte. Insbesondere in Situationen, in denen rassistische und sexistische Positionen und Einstellungen oder Verschwörungsmythen geäußert werden, fühlen sich Lehrer*innen häufig unsicher. So bleiben adäquate Gegenreaktionen oft aus – stattdessen wird auf “Vermeidungsstrategien” zurückgegriffen. Genau hier knüpft das Projekt “Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen“ an. Lehrkräfte werden zum einen in ihrer Haltung gegen antidemokratische Positionen und Einstellungen gestärkt. Zum anderen besteht das Ziel, schulische Strukturen zu etablieren, die langfristig und nachhaltig für antidemokratische Vorfälle ansprechbar sind.

Definition: antidemokratische Positionen und Einstellungen

Positionen oder Einstellungen werden unter Rückgriff auf die Ideologie der Ungleichwertigkeit dann als antidemokratisch bezeichnet, wenn sie dem Ideal der Gleichheit entgegenstehen und Gruppierungen, Religionen, Weltanschauungen, Lebensstile, Lebensphilosophien und/oder Lebenspraxen abwerten.

Wenn antidemokratische Tendenzen geäußert werden, ist mindestens zwischen antidemokratischen Positionen und Einstellungen zu differenzieren. Positionen beruhen nicht zwangsläufig auf einem gefestigten antidemokratischen Weltbild, wohingegen antidemokratische Einstellungen oft bereits ideologisch untermauert sind (Dannemann 2023). So kann sich das Spannungsfeld der Abwertung zwischen stereotypischen Äußerungen und einem abgeschlossenen autoritär nationalen Weltbild bewegen.

Eckdaten

Laufzeit 2021 – 2023

Projektteam

Udo Dannemann (Projektleitung, wissenschaftlicher Mitarbeiter UP)

Eric Angermann (wissenschaftlicher Mitarbeiter UP)

Francesca Barp (ehem. wissenschaftliche Mitarbeiterin UP)

Annelie Lorenz (wissenschaftliche Hilfskraft)

Externe Evaluation

Prof. Dr. Rico Behrens (KU Eichstätt-Ingolstadt)

Stefan Breuer (wissenschaftlicher Mitarbeiter KU Eichstätt-Ingolstadt)

Teilnehmer*innen

19 Lehrkräfte + 1 Schulsozialarbeiter aus sechs OSZ in BB

Beratung

Neun kollegiale Fallberater*innen (sechs Berater*innen der RAA Brandenburg)

Reflexion

Zwei Supervisor*innen

Vernetzung

Träger der Politischen Bildung in Brandenburg/ bundesweit

Ziele des Modellprojekts

Forschungsschlaglichter zum Projekt

Forschungsfragen

Forschungsfrage I:

Theoretische Verortung: Was sind antidemokratische Positionen und Einstellungen (aPuE)?

Forschungszugang:

Theoretische sozialwissenschaftliche und politikdidaktische Annährung

Forschungsfrage II:

Wahrnehmung von aPuE: Wie werden aPuE aus Lehrer*innenperspektive wahrgenommen und wer äußert diese aus ihrer Sicht?

Forschungszugang:

Eingebettete Mixed-Methods

Unterstützt mit einer prozessbezogenen Begleitung durch den Design-Based-Research Ansatz. Validierung durch die partizipative Forschung mit der KU – Ingolstadt-Eichstädt.

Forschungsfrage III:

Didaktische und strukturelle Implikation: Was sind Möglichkeiten, damit sich eine Schule mit aPuE langfristig und nachhaltig auseinandersetzt?

Forschungszugang:

"Experimentell" geleitete Fallstudie

Unterstützt mit einer prozessbezogenen Begleitung durch den Design-Based-Research Ansatz. Validierung durch die partizipative Forschung mit der KU – Ingolstadt-Eichstädt.

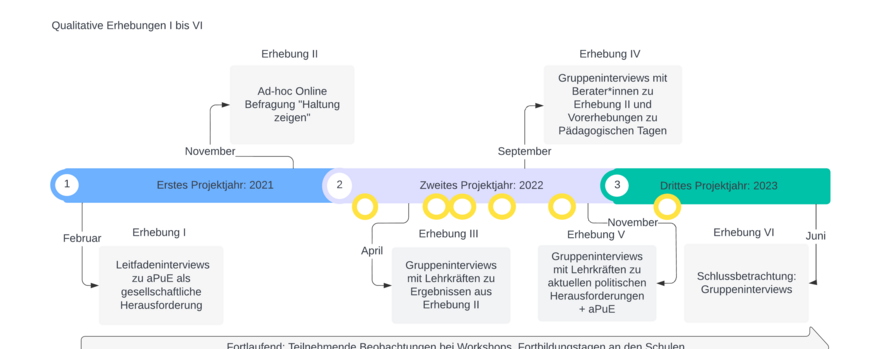

Erhebungsmomente

Publikationen

Primär zur Begriffsbestimmung:

Dannemann, Udo (2023): Vorstellungen von Lehrer*innen im Fokus – Antidemokratische Positionen und Einstellungen als zentrale Herausforderung im Schulalltag? In: Bechtel, Theresa/ Firsova, Elizaveta/ Schrader, Arne/ Vajen, Bastian (Hrsg.): Perspektiven diskriminierungskritischer Politischer Bildung. Frankfurt a.M.: Wochenschau Verlag, S.

Veröffentlichungen zur Projektarchitektur, Forschungsdesign und einzelner Erkenntnisse:

Kampe, Heike (2022): EINE FRAGE DER HALTUNG - Wie reagiert man auf antisemitische Äußerungen im Unterricht oder Rassismus unter Schülern? Ein Modellprojekt gibt Antworten. In: PORTAL WISSEN 01/2022, 10 – 15. (Interview mit Udo Dannemann zum Modellprojekt „Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen“ in Brandenburg)

Dannemann, Udo/ Angermann, Eric (2023): Haltung zeigen gegen antidemokratische Positionen und Einstellungen –Das Projekt „Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen (SL*-sS*)“ in Brandenburg. In: Tonio Oeftering, Tonio/ Hameister, Ilka Maria/ Schulte-Wörmann, Nikolaj (Hrsg.): Angegriffene Demokratie(n) und politische Bildung. Frankfurt a. M.: Wochenschau Verlag, S. 77 – 91.

Barp, Francesca/ Dannemann, Udo (2023): Antidemokratische Positionen und Einstellungen im Raum Schule - Das Modellprojekt „Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen“ in Brandenburg. In: Busch, Matthias/ Keuler, Charlotte: Politische Bildung und Digitalität. Frankfurt a. M.: Wochenschau Verlag, S. 186 – 199.

Vorträge (kleine Auswahl)

November 2023

Abschlussveranstaltung "Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen" – Vom Modellprojekt zum Programm.

Inhalte: Vorstellung der Evaluationsergebnisse durch die Universität Potsdam und die KU Eichstätt-Ingolstadt; Ein Blick in die Praxis: Statements der Programm-Schulen; Fachleutepodium "Das Programm endet - Wie geht es weiter" Vorstellung der neuen Fachstelle"

Juni 2023

Emotionen als Ausdruck von Abwehrhaltungen. (Hetero)-sexistische (Lehrer*innen-)Vorstellungen identifizieren, ernstnehmen und begegnen.

Vortrag auf der GPJE-Jahrestagung an der Universität Hildesheim (Stefan Breuer/ Udo Dannemann)

Antidemokratische Positionen und Einstellungen im Raum Schule - Auf die Haltung des pädagogischen Personals kommt es an.

Vortrag beim Fachgespräch „Demokratiefeindliche Tendenzen und extremistische Einstellungen an Brandenburger Schulen begegnen“ in Cottbus (Udo Dannemann)

März 2023

Das Modellprojekt „Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen“ in Brandenburg: Alltag Berufsschule - Antidemokratische Positionen und Einstellungen als Herausforderung für Lehrkräfte.

Vortrag bei den Hochschultagen 2023 an der Universität Bamberg (Francesca Barp/ Udo Dannemann)

November 2022

Das Modellprojekt „Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen“ in Brandenburg.

Vortrag auf der KMK-Zusammenkunft der Länderreferentinnen und -referenten für Extremismusprävention (Udo Dannemann)

Juli 2022

Antidemokratische Positionen und Einstellungen im Raum Schule – das Modellprojekt „Starke Lehrer*innen - starke Schüler*innen“ in Brandenburg?

Vortrag auf der GPJE-Jahrestagung (Francesca Barp/ Udo Dannemann)

April/Mai 2022

Antidemokratische Positionen und Einstellungen im Raum Schule - Auf die Haltung des pädagogischen Personals kommt es an.

Vortrag auf der Regionalkonferenz zum Umgang mit antidemokratischen und populistischen Tendenzen in Brandenburg (Udo Dannemann)

November 2021

„Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen“ - Ein Modellprojekt für die Stärkung der Urteils- und Handlungskompetenz von Lehrer*innen im Umgang mit antidemokratischen Schüler*innenpositionen.

Vortrag auf der Fachtagung der bpb - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland (Eric Angermann/ Udo Dannemann)

Haltung zeigen gegen antidemokratische Positionen und Einstellungen – Das Projekt „Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen (SL*-sS*)“ in Brandenburg.

Vortrag auf der DVPB-Herbsttagung an der Universität Jena (Eric Angermann/ Udo Dannemann)

Januar 2021

„Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen“ - Das Modellprojekt als Versuch, die Urteils- und Handlungskompetenz von Lehrer*innen im Schulalltag gegenüber antidemokratischen Schüler*innenpositionen in Zeiten der Krise zu stärken.

Vortrag innerhalb der Ringvorlesung an der Universität Potsdam „Strategien gegen Rassismus und Antisemitismus für Schule, Uni, Beruf und Alltag. Erfahrungen aus Forschung und Praxis“ (Udo Dannemann)