Allgemeine Hinweise für die Erstellung barrierefreier Dokumente

Damit ein Dokument barrierefrei und dessen Inhalte korrekt und ausreichend für alle Nutzer*innengruppen lesbar sind und weitergegeben werden, sind folgende Punkte bei der Erstellung von Dokumenten zu beachten. Die Optimierung bereits bestehender Dokumente im Nachhinein ist aufwendiger, als wenn der Punkt Barrierefreiheit bereits bei der Erstellung beachtet wird.

Prozess der Erstellung

Berücksichtigen Sie den Aspekt Barrierefreiheit von Anfang an bei der Erstellung von digitalen Dokumenten. Bei Auswahl des Dateiformats PDF für das Dokument muss bereits mit der Erstellung der Inhalte in der Autorenanwendung (beispielsweise Microsoft Word) die Barrierefreiheit beachtet und geprüft werden. PDF-Dokumente erst in Adobe Pro barrierefrei (entsprechend der Prüfungsergebnisse mit PAC) anzupassen, ist wesentlich zeit- und arbeitsintensiver. Die Bearbeitung von PDF-Dokumenten in Richtung Barrierefreiheit ist in dem Bereich PDF dieses Webportals erläutert.

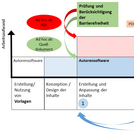

Dies sind die typischen Arbeitsschritte in der Erstellung barrierefreier Dokumente:

- Erstellung und Anpassung der Inhalte in der Autorensoftware mit Berücksichtigung der Barrierefreiheit

- Nach der PDF-Erstellung aus der Autorensoftware erfolgt in Adobe Pro eine Prüfung der Barrierefreiheit und entsprechende Nachbearbeitung

- Mit dem PDF Accessibility Checker PAC wird eine Prüfung der Barrierefreiheit des PDF-Dokuments durchgeführt. Entsprechend der Ergebnisse ist eine Anpassung des Dokuments im Schritt 1. oder Schritt 2. durchzuführen.

Hinweise zum Dateiformat

Die Auswahl des Dateiformats sollte entsprechend der Empfängergruppe und des verfolgten Ziels des Dokuments erfolgen. Handelt es sich um ein Dokument, in welchem Layout und Gestaltung explizit relevant sind, es beispielsweise für den Druck erstellt wird, oder geht es um die Weitergabe der enthaltenen Informationen unabhängig vom Dateiformat.

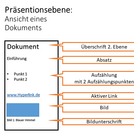

Verallgemeinert basieren die Mehrzahl von Dateiformaten für Dokumente auf zwei Ebenen: der sichtbaren Präsentationsebene und der versteckten Strukturebene. Die Präsentationsebene eines Dokuments wird ausgedruckt. Die Strukturebene enthält im Hintergrund Meta-Informationen für die sichtbaren Dokumentelemente, welche nicht ausgedruckt werden. Beispielsweise ist anhand der Formatierung eine Überschrift erkennbar. In der Strukturebene ist dieser Text direkt als Überschrift gekennzeichnet. Dies gilt für HTML, Word-Dokumente (DOCX), und auch PDF. Die Zuordnung der Dokumentelemente zu ihrem Typ, oder Tag, muss während der Dokumenterstellung mit der Anwendungssoftware beispielsweise über Formatvorlagen getätigt werden. Wenn Überschriften zwar wie Überschriften aussehen, aber keine entsprechende Typ-Zuordnung in der Strukturebene haben, sind Sie keine Überschriften.

Vermeiden Sie die Weitergabe eingescannter Dokumente. Ein eingescanntes Dokument ist eine Grafik. Jegliche enthaltene textuelle Informationen sind für blinde Anwender nicht lesbar. Analog für sehende Anwender handelt es sich um ein Dokument in einer fremden Sprache, welche nicht beherrscht wird. Software mit Texterkennung ermöglicht zwar den Inhalt zu extrahieren. Dieser Schritt ist allerdings aufwendig, fehleranfällig und Informationen zum Typ der Textelemente, der Strukturebene, fehlen.

Das Dateiformat PDF hat sich etabliert. In Richtung Barrierefreiheit ist PDF nicht geeignet. Folgende Frage sollte gestellt werden: Können die Informationen des Dokuments auch direkt auf einer Webseite, in einer Word- oder als ePUB-Datei festgehalten werden?

Hinweise für Sprache und Text

Formulieren Sie Ihre Texte in verständlicher Sprache.

- Benutzen Sie Alltagswörter statt unbekanntes Beamtendeutsch. Passen Sie das Vokabular der Zielgruppe an.

- Verwenden Sie einfache und bekannte Wörter. Vermeiden Sie unbekannte Fachausdrücke und erklären diese im ersten Schritt.

- Stellen Sie in der Software der Dokumenterstellung als Hauptsprache die entsprechende Sprache für das Dokument ein. Dieser Text ist Deutsch. Verändern Sie die Spracheinstellung für entsprechende Wörter oder Textpassagen für andere Sprachen.

- Vermeiden Sie Abkürzungen oder verwenden Sie ein Glossar mit Erläuterungen.

- Linktexte sollten aussagekräftig und eindeutig formuliert sein.

- Benutzen Sie in Formulierungen die aktive Form. Vermeiden Sie passive Formulierungen.

- Verwenden Sie keine doppelten Verneinungen. Erläutern Sie Aussagen positiv.

- Vermeiden Sie Schachtelsätze. Ein Gedanke pro Satz reicht aus.

- Verzichten Sie auf Floskeln und Füllwörter. Der Text braucht nur das Wesentliche auszusagen.

- Erläuterungen und Verweise sollten am Ende eines Satzes oder Absatzes sein, damit der Lesefluss nicht unterbrochen wird.

Gendergerechte Sprache

Bei gendergerechter Sprache ist die Verwendung von Sternchen (*), dem Schrägstrich (/) oder dem Unterstrich (_) im Blickfeld der Barrierefreiheit problematisch. Blinde Menschen hören mit dem Screenreader bei dem Wort Leser*in dieses Wort in den drei Wörtern „Leser“, „Stern“ und „in“. Auch wenn der Doppelpunkt (:) derzeit häufig genutzt wird, rät der DBSV (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.) zu dem Ausschreiben der weiblichen und männlichen Form, oder kontextabhängig einer angepassten genderneutralen Formulierung (DBSV Gendern, BdKom Kompedium Gendersensible Sprache ). Eine Analyse der technischen Unterstützung von Sonderzeichen für genderinklusive Sprache durch Screenreader ist durch Taner Aydın vorgenommen worden. Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik hat eine Empfehlung zu gendergerechter, digital barrierefreier Sprache veröffentlicht und rät zum Asterisk-Zeichen (*).

Die Festlegung in einem Dokument auf eine Geschlechtsform sollte explizit mit einem Hinweis darauf erfolgen. Orientierung bietet das Koordinationsbüro für Chancengleicheit der Universität Potsdam mit Hinweisen für Gendergerechte Sprache an der Hochschule.

Hinweise für die Gestaltung und das Layout

- Lesefreundliche Schriftart: Es sollten serifenlose Schriften verwendet werden. Dies verbessert die Lesbarkeit. Calibri und Verdana sind empfehlenswert. Arial ist auch zulässig. Je nach Art des Dokuments muss die Schriftgröße entsprechend gewählt werden. Vermeiden Sie sehr feine oder fette, als auch sehr schmale oder breite Schriftarten.

- Vermeiden Sie Sonderformatierungen. Kursiv, Versalien (GROSSBUCHSTABEN), Unterstreichung und Schmuckschriftarten verschlechtern die Lesbarkeit.

- Setzen Sie Text linksbündig, einzeilig und benutzen Sie Flattersatz, keinen Blocksatz.

- Verwenden Sie keine leeren Absätze um Abstand zwischen Textbereichen zu halten. Benutzen Sie in der Formatierung „Absatzabstand“, um dies zu verändern. Benutzen Sie für horizontale Abstände Tab-Stopps statt Leerzeichen.

- Beachten Sie den Farbkontrast zwischen dem Hintergrund und der Textfarbe. Schwarze Schrift ist auf weißem Hintergrund gut lesbar. Aufgrund der Rot-Grün-Schwäche vieler Menschen sollte diese Farbkombination vermieden werden. Dies gilt auch für Komplementärfarben (Blau-Orange, Gelb-Violett), da diese zu Flimmereffekten führen. Bei farbigen Hintergründen sollte der Kontrast möglichst hoch sein.

- Vermeiden Sie Silbentrennung. Harte, weiche und automatische Silbentrennung führt bei der hörbaren Ausgabe von Text häufig zum Vorlesen von zwei Wörtern.

- Vermitteln Sie Informationen nicht nur durch Farbe. Falls dies notwendig ist, versuchen Sie dies auch in anderer Art und Weise zu kennzeichnen.

- Grafiken, Bilder und Diagramme müssen einen Alternativtext haben, welcher die sichtbare Abbildung textuell wiedergibt. Die kurze Erläuterung der Abbildung sollte in das Beschreibungsfeld geschrieben werden. Längere Erläuterungen der Abbildung gehören in den Fließtext. Reine Schmuckelemente wie Striche oder Kästen sollten keinen Alternativtext erhalten und als Schmuckelement gekennzeichnet werden. Vermeiden Sie Bildelemente, welche nicht im Zusammenhang mit dem Text und der inhaltlichen Aussage stehen. Positionieren Sie Abbildungen mittels der Umbruchart „Mit Text in Zeile“.

Weitergehende Informationen zu der Formatierung von Text finden Sie unter: https://www.leserlich.info/index.php

Struktur der Inhalte

- Verwenden Sie zur Kennzeichnung von Überschriften die entsprechenden Formatvorlagen. Überspringen Sie hierbei keine Ebenen. Sollte die Anwendung, mit welcher Sie das Dokument erstellen, keine Formatvorlagen unterstützen, verwenden Sie für Überschriften einer Ebene einheitlich eine Schriftart und Schriftgröße.

- Für Listen verwenden Sie die Aufzählungszeichen und Nummerierungen der Anwendung. Verwenden Sie keine selbst eingefügten Zeichen und römischen Ziffern.

- Erstellen Sie Tabellen mit den angebotenen Möglichkeiten Ihrer genutzten Anwendung. Zeilen und Spalten sollten entsprechend definierte Überschriften haben. Diese Überschriften sollten bei mehrseitigen Tabellen wiederholt werden. Vermeiden Sie umfangreiche und verschachtelte Datentabellen. Vermeiden Sie auch geteilte und zusammengefügte Zellen, da bei der hörbaren Ausgabe der Bezug zu den sichtbaren Zellen nicht erkennbar ist. Vermeiden Sie leere Zellen.

- Vermeiden Sie die Nutzung von Kopf- und Fußzeilen. Bei der Konvertierung in das Format PDF aus anderen Anwendungen heraus werden diese Informationen meist nicht übernommen.

- Bei längerem Text sollte das Dokument immer ein Inhaltsverzeichnis und gegebenenfalls auch ein Glossar enthalten.