ZeLB-Kolloquium

Austausch und Vernetzung. Digital

Im Wintersemester 2022/2023 wird das ZeLB-Kolloquium vornehmlich wieder online stattfinden. Es dient der Vernetzung aller Beteiligten in Lehrerbildung und Bildungsforschung und hat den Anspruch, die vielfältigen Arbeitsschwerpunkte in der Forschung, in der Lehre sowie in übergreifenden Projekten zu berücksichtigen. Das ZeLB-Kolloquium wird als fakultätsverbindender, wertschätzender Raum zur Diskussion aktueller Themen der universitären Lehrerbildung und Bildungsforschung genutzt.

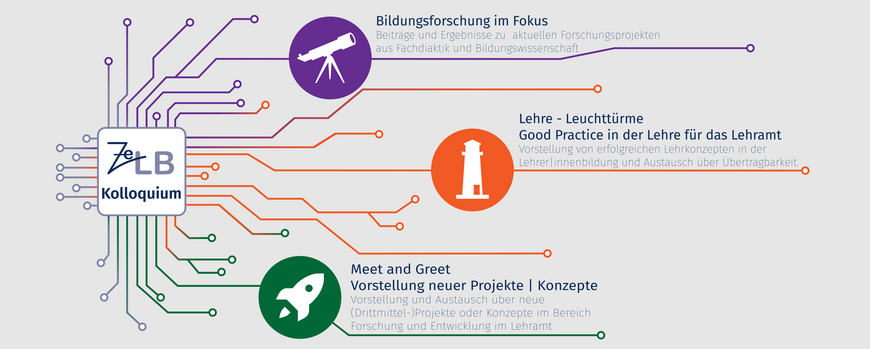

Das ZeLB-Kolloquium ist in drei Stränge aufgeteilt:

- Bildungsforschung im Fokus: Beteiligte von Forschungsprojekten aus der Bildungsforschung (Fachdidaktik und Bildungswissenschaften) sind herzlich eingeladen Theorie, Studiendesign, Methodik und Ergebnisse vorzustellen.

- Lehre-Leuchttürme – Good-Practice in der Lehre für das Lehramt: Hier soll Zeit und Raum gegeben werden, sich über erfolgreiche Lehrkonzepte auszutauschen. Dies umfasst Elemente von Lehrveranstaltungen, Arbeitsmaterialien und Aufgabenstellungen.

- Meet & Greet - Vorstellung neuer Projekte und Konzepte: Dieser Bereich bietet die Möglichkeit, neuartige übergreifende Projekt- und Forschungskonzepte für das Lehramt und im Bereich der Bildungsforschung vorzustellen. Im Fokus steht hier der konstruktive Erfahrungsaustausch.

KONTAKT

Dr. Julius Erdmann

E-Mail: julius.erdmannuuni-potsdampde

Das aktuelle Programm können Sie hier downloaden.

ZOOM-ZUGANG

Link: https://uni-potsdam.zoom.us/j/63017958302

Kenncode: 92331827