Musikhören und Musiksehen. Historische Wechselwirkungen vom 17. bis zum 21. Jahrhundert

Projektlaufzeit: 2025-2028

Finanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Projektbeschreibung

Die Rolle des Sehens beim Musikhören hat Menschen, die Musik machen, komponieren, hören, reflektieren und vermitteln, über Jahrhunderte hinweg beschäftigt. Sie bestimmt mit darüber, was „Musik“ bedeutete und welcher Status ihr zuerkannt wurde. In dem historischen Prozess der Herausbildung des musikalischen Hörens als einer Kulturtechnik erwies sich die Separierung des Hörsinns gegenüber anderen Sinneswahrnehmungen wie dem Sehen als ein wirkungsvoller Mechanismus. Die Wechselwirkungen zwischen Hören und Sehen, intendiert oder nicht-intendiert, in spezifischen historischen Konstellationen besser zu verstehen, ist das Anliegen dieses Kooperationsprojekts. Ziel ist ein neues, multisensorisches Verständnis einer Geschichte des Musikhörens. Gegenstände des Projektes sind Hörsituationen, Medien, Diskursen und Strategien in der Geschichte und Gegenwart des Musikhörens. Im Zentrum steht die Frage, wie Musikhören als erlernbare Kunst des Zuhörens in Abgrenzung zum Sehen entstand und welche Rollen das „Musiksehen“ in diesen reziproken, historischen Prozessen spielte. Dabei gehen wir von der These aus, dass eine Geschichte des Musikhörens nur in Verbindung mit einer Geschichte des „Musiksehens“ zu verstehen ist, insofern Strategien für eine Entvisualisierung des Hörens oft zu ihrem Gegenteil, nämlich einer erneuten Visualisierung geführt haben. Der Begriff des „Musiksehens“ dient als Analysewerkzeug, um die Rolle der visuellen Wahrnehmung in Hörsituationen von Vokal- und Instrumentalmusik zu analysieren. Das Erkenntnisinteresse zielt also nicht auf audiovisuelle Gattungen wie Musiktheater und Musikvideo; vielmehr geht es um das Sehen als eine elementare phänomenologische Komponente des musikalischen Hörerlebens, wie sie besonders in artifiziell hergestellten, vermeintlich ‚reinen‘ Hörsituationen greifbar wird, aber auch um ihre kultur- und wissenschaftshistorischen Kontexte. Wir setzen unterschiedliche, bislang wenig beachteten Quellen in einen Dialog zueinander, darunter materielle Artefakte (Kompositionen, Bilder, Dekorationen, Architektur, digitale Formate), Praktiken (Aufführungen, Rituale, Anleitungen zum Hören und Sehen, Hörberichte) und theoretische Reflexionen (Wahrnehmungstheorie, Publikumssoziologie, Musikphilosophie). Den Kern des Projektes bilden drei exemplarische historische Konstellationen in der frühen Neuzeit, der Moderne und der Gegenwart und ihre Visualisierungs- bzw. Entvisualisierungsstrategien: (1) musikalische Räume und aristokratische Theaterbauten im 17. und 18. Jahrhundert, (2) die Konzertreformbewegung um 1900 mit ihren Bezügen zu den sozial- und humanwissenschaftlichen Wahrnehmungstheorien und (3) audiovisuelle Formate für Musikhörende im 20. und frühen 21. Jahrhundert. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe (4) wird die Teilprojekte integrieren und den Ansatz des Gesamtprojektes durch Einbeziehung weiterer Wissenschaftler:innen kulturvergleichend und epochenübergreifend vertiefen. Mit einem dreiteiligen Erarbeitungsprozess in jährlichen Workshops der interdisziplinären Arbeitsgruppe soll am Ende des Projekts 2028 ein englischsprachiger Sammelband herausgegeben werden.

Teilprojekte

| Teilprojekt 1 Philipps-Universität Marburg | „Unsichtbare Musiken und Revisualisierung in der musikalischen Hörgeschichte des 17. Und 18. Jahrhunderts" Team: Prof. Dr. Anne Holzmüller (Leitung), Florian Giering (Akademischer Mitarbeiter, Doktorand) |

| Teilprojekt 2 Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin | „Musiksehen zwischen Theorie und Praxis: Die Konzertsaalreform und die Sozial- und Humanwissenschaften, 1890-1940" Leitung: Dr. Hansjakob Ziemer |

| Teilprojekt 3 Universität Potsdam | „Hören, Sehen, Lesen – Audiovisuelle Formate für Musikhörende am Beginn des 21. Jahrhunderts" Team: Prof. Dr. Christian Thorau (Projektleitung), Julia Barreiro (Akademische Mitarbeiterin, Doktorandin) |

Teilprojekt Potsdam: „Hören, Sehen, Lesen – Audiovisuelle Formate für Musikhörende am Beginn des 21. Jahrhunderts"

| Team | |

Prof. Dr. Christian Thorau (Leitung) | Julia Barreiro (Akademische Mitarbeiterin, Doktorandin) Raum 2.06.2.03 julia.barreirouuni-potsdampde |

Im Fokus des Potsdamer Teilprojekts stehen Formate und Medien eines digital gestützten Musikhörens am Beginn des 21. Jahrhunderts und seine Kopplung mit verschiedenen Ebenen des Musiksehens. Die hörgeschichtliche Konstellation dieses Teilprojektes bedeutet einen großen Mediensprung im Vergleich zu den anderen Teilprojekten. Im 21. Jahrhundert haben Menschen Routine darin, beim Musikhören immer etwas zu sehen zu bekommen, aber häufig nicht das, was sie hören, wenn man unter diesem Hören die Schallerzeugungssituation versteht. Musik hat sich – nach gut 120 Jahren Klangschrift und Tonspeicherung – durch ihre mobil-gestreamte Verfügbarkeit visuell, physisch und materiell vollständig von dem Aufwand abgelöst, der nötig ist, um musikalische Klänge zu erzeugen. Die Präsenzerfahrung des Zusammenfallens von live-erzeugter, -gehörter und -gesehener Musik, die für die anderen Teilprojekte noch grundlegend war, gehört für viele Menschen zu den Ausnahmesituationen ihres Musikerlebens. Ziel des Teilprojekts ist es zu beschreiben, wie eine im 20. Jahrhundert medial entvisualisierte Musik in digitalen Anwendungsformaten im 21. Jahrhundert wiederum re-visualisiert wird.

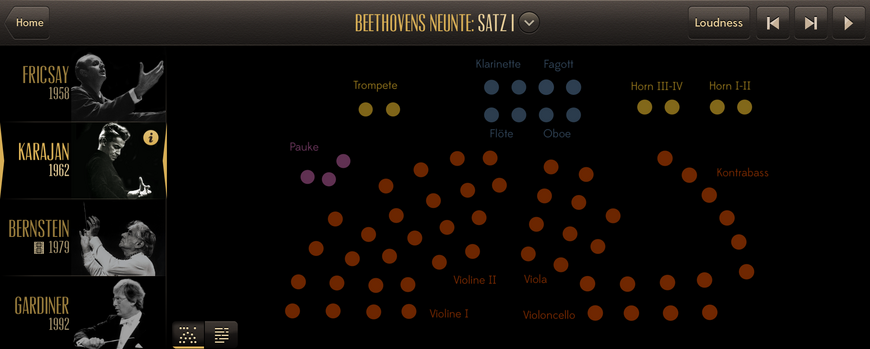

In Ihrem Dissertationsvorhaben mit dem vorläufigen Titel „Clicken, Swipen, Eintauchen: Interaktives Musikhören zu Beginn des 21. Jahrhunderts“ untersucht Julia Barreiro wie digitale Medien des Musikhörens im 21. Jahrhundert das Hören von Musik mit einer interaktiven Visualisierung verbinden, wie diese Medien entstanden sind und wie sie die Hörerfahrung prägen. Im Fokus stehen die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts mit Medien und Formaten des Musikhörens wie interaktive CD-Roms, Websites, Apps für das iPad und musikalische VR-Projekte. Im Rahmen des Forschungsvorhaben werden die Medien emuliert und autoethnografisch erforscht, der historische und mediengeschichtliche Kontext wird rekonstruiert und qualitative Interviews mit Entwickler:innen, Produzent:innen und Mitwirkenden werden durchgeführt.

Im Rahmen des Teilprojekts widmet sich Prof. Dr. Thorau einer übergreifenden Studie, die die rezenten Technologien des 21. Jahrhunderts einbezieht und in einer langzeitgeschichtlichen Perspektive in die vielfältigen Spielarten eines visuell geführten Musikhörens einordnet. In diesem Zugang, dessen Beschreibungsfeld sich vom 18. bis ins 21. Jh. erstreckt, werden sich Musik-, Bildungs-, Wissens-, Sozial- und Medienkulturgeschichte verschränken.

Sowohl das Dissertationsvorhaben als auch die Langzeitperspektive der übergreifenden Studie werden mit ihren Fragestellungen und Ergebnissen in die interdisziplinäre Arbeitsgruppe eingebracht.

Datenschutz

Informationen zum Datenschutz

Einblicke, Vorträge und Termine

- 19.05.2025 Pint of Science Potsdam: Vortrag „Hören/Sehen/Lesen – Digitale Tools eines fokussierten Musikhörens“, Prof. Dr. Christian Thorau & Julia Barreiro M.A.

- 18.06.2025 Lange Nacht der Digitalen Musik: Präsentation des Forschungsprojekts, Prof. Dr. Christian Thorau & Julia Barreiro M.A.

- 26./27.06.2025, Workshop I – Interdisziplinäre Arbeitsgruppe: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin

Einführende Literatur

- Holzmüller, Anne (2022): „Schönberg in den Gassen. Ansätze zu einer Geschichte des musikalischen Hörens“,in: Raoul Mörchen, Carsten Seiffarth (Hg.): Listening / Hearing, Mainz: Schott, S. 38–67.

- Holzmüller, Anne/ Fuhrmann, Wolfgang (Hg.) (2020): Zwischen Absorption und Überwältigung. Musikalische Immersion in der Diskussion(= Musiktheorie 35,1), Laaber: Laaber.

- Mitchell, W.J.T. (2005): „There Are No Visual Media“, in: Journal of Visual Culture 4, Nr. 2, S. 257–66.

- Thompson, John B. (2021): Book Wars: The Digital Revolution in Publishing. Cambridge, Madford, MA: Polity Press.

- Thorau, Christian/ Ziemer, Hansjakob (Hg.) (2019): The Oxford Handbook of Music Listening in the 19th and 20th Century, Oxford, New York: OUP. http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190466961.001.0001/oxfordhb-9780190466961

- Thorau, Christian (2022): „Interactive Scores as Public Music Analysis”, in: J. Daniel Jenkins (Hg.): The Oxford Handbook of Public Music Theory, Oxford, New York: OUP. doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197551554.001.0001

- Ziemer, Hansjakob (2008): Die Moderne hören. Das Konzert als urbanes Forum, 1890-1940, Frankfurt: Campus.