Unsere aktuellen Forschungsthemen

Management invasiver Arten: Von der Herausforderung zur Chance

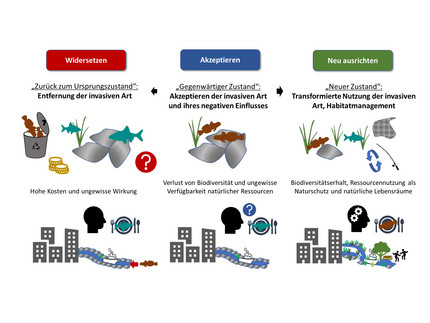

Invasive Arten wie die Schwarzmundgrundel (Neogobius melanostomus) bedrohen heimische Fischbestände und wichtige Ökosystemfunktionen. Klassische Managementansätze wie Artentfernungsprogramme oder ein bloßes Dulden sind kostspielig, bringen selten nachhaltigen Erfolg und können negative Folgen für Natur und Mensch haben. Gemeinsam mit Praxisakteur:innen aus Fischerei, Gastronomie und Naturschutz wollen wir daher am Beispiel der Schwarzmundgrundel neue Wege im Management invasiver Arten erforschen – mit dem Ziel, invasive Arten sinnvoll zu nutzen und heimische Arten durch Renaturierung zu stärken.

Hierfür bietet uns die Untere Havel nahe der Forschungsstation Gülpe der Universität Potsdam mit ihren bereits renaturierten und nicht renaturierten Abschnitten ein einzigartiges Reallabor für Feldstudien. So untersuchen wir, wie sich Lebensraumgestaltung auf die Populationen invasiver und heimischer Arten auswirkt. Zudem entwickeln wir Nutzungskonzepte für invasive Arten, von denen Natur und Mensch gleichermaßen profitieren können. Die Auswirkungen der Renaturierung und Nutzung auf die Fischbestände analysieren wir mit Hilfe von Feldstudien und mathematischen Modellen. Des Weiteren sind sozialwissenschaftliche und ökonomische Studien in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartner:innen angestrebt, um die sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen der Nutzung invasiver Arten zu beleuchten.

The Power of Patchiness: Räumliche Heterogenität als Treiber von Planktondiversität

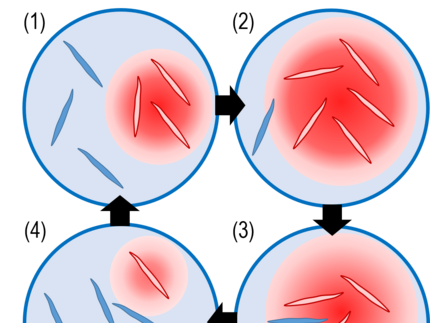

Planktongemeinschaften sind sehr vielfältig und unter anderem als Energiegrundlage höherer trophischer Ebenen essenziell für aquatische Ökosysteme und den Menschen. Dennoch kann die klassische ökologische Theorie die hohe Artenvielfalt in Planktongemeinschaften nur schwer erklären – ein Phänomen, das als „Paradoxon des Planktons“ bekannt ist. Im Gegensatz zu früheren Annahmen zeigt die Verteilung von Planktonorganismen räumliche Heterogenität nicht nur in vertikaler, sondern auch auf sehr kleinen horizontalen Skalen.

Wir nutzen Individuen-basierte Modelle in Kombination mit empirischen Studien, um zu untersuchen, wie diese Patchiness entsteht und wie sie die Biodiversität und die Funktion von Planktongemeinschaften unter globalem Wandel beeinflusst. Das Verständnis dieser Mechanismen soll Vorhersagen zur Biodiversitätsentwicklung und Stabilität von Ökosystemen in sich verändernden aquatischen Lebensräumen verbessern und kann helfen, Phänomene wie toxische Algenblüten besser zu verstehen und zu managen, bei denen räumliche Heterogenität ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt.

Individuen-basierte Ökologie des globalen Wandels

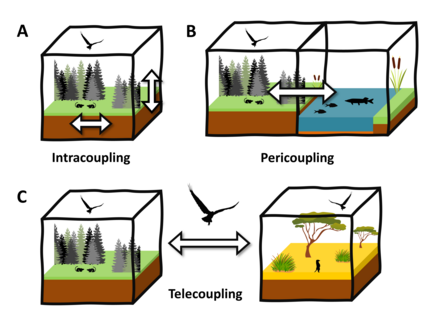

Der Globale Wandel umfasst miteinander vernetzte klimatische, ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Prozesse, deren Wechselwirkungen komplexe und oftmals nichtlineare Umweltveränderungen hervorrufen. Diese Veränderungen wirken unmittelbar auf einzelne Organismen und können durch deren Interaktionen emergente Effekte auf das gesamte Ökosystem erzeugen. Die klassische „Durchschnittsökologie“ betrachtet meist Mittelwerte ganzer Populationen und übersieht dabei die Vielfalt an Eigenschaften und Reaktionen einzelner Individuen – Unterschiede, die entscheidend sind, um Biodiversität und Ökosystemdynamiken besser vorherzusagen. Der universitäre Forschungsschwerpunkt "Individual-based Global Change Ecology" untersucht deshalb die Bedeutung von Individuen und ihrer Variabilität für ein tieferes Verständnis der Veränderungen von Ökosystemen im Kontext des Globalen Wandels.

Zugleich verändert der Globale Wandel die ökologischen Kopplungen innerhalb und zwischen Ökosystemen, indem er Stoff-, Energie- und Organismenflüsse abschwächt oder verstärkt. Eine Individuen-basierte Perspektive ist dabei besonders wichtig, um Veränderungen in den Kopplungen über Organismen – etwa durch Wanderbewegungen oder Ausbreitungsprozesse – zu verstehen.