Kann es auf die Frage des Titels überhaupt eine eindeutige Antwort geben?

Den Titel haben wir aus der alten Nationalhymne der DDR übernommen, wo er ohne Fragezeichen vorkommt. Zur deren Gründungszeit wurde sie als Aufforderung zur deutschen Einheit im Geiste des Sozialismus gesungen, später wurde der Text wegen der Zwei-Staaten-Theorie nicht mehr genutzt und die Hymne nur noch instrumental gespielt. Heute ist diese Aussage natürlich mit einem Fragezeichen zu versehen. Manche würden vielleicht auch den Begriff Vaterland in Anführungszeichen setzen und fragen: „Warum eigentlich Vater- und nicht Mutterland?“ Darin stecken viele Anstöße zum Nachdenken, darum haben wir diesen Titel gewählt.

Die Essays entstammen einer Serie, die von Ende 2023 bis Anfang 2025 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde. Wie kam es zu dieser Idee?

Meine Kollegin Prof. Dr. Birgit Aschmann von der Humboldt-Universität zu Berlin hat die FAZ und mich zusammengebracht. Die Zeitung wurde 1949 gegründet, im selben Jahr wie die beiden deutschen Staaten. Dieses doppelte Jubiläum wollten sie gerne für etwas Besonderes nutzen. Die FAZ nannte sich von Anfang an „Zeitung für Deutschland“ und hatte den Anspruch, auch in Zeiten der Teilung gesamtdeutsche Fragen immer besonders in den Fokus zu nehmen. Die Idee war, dass die Geschichte der Bundesrepublik und der DDR nicht getrennt erzählt werden, sondern die Verschränkung, die gegenseitige Abstoßung, aber auch die fortbestehenden Verbindungen zwischen den beiden deutschen Staaten und auch die zum Teil parallelen Entwicklungen hervorgehoben werden sollten. Birgit Aschmann, Daniel Deckers und ich haben uns dann überlegt, dass wir das nicht einfach nur chronologisch ordnen wollen, sondern anhand von Themen, die die deutsch-deutsche Verflechtung erzählen. Zunächst hatten wir eine Liste von zehn Kolleginnen und Kollegen – überwiegend aus der Geschichtswissenschaft, aber auch aus Soziologie, Rechts- und Politikwissenschaft. Und das lief dann so gut, dass wir immer mehr Themen fanden und auch Anregungen erhielten, sodass am Ende der Serie 31 Essays erschienen.

Häufig haben Geschichtserzählungen von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen starken Westfokus, während die DDR eher als Kuriosität behandelt oder direkt komplett ausgeklammert wird. Was machen Sie anders?

Oft wird deutsche Geschichte anhand des Wirtschaftssystems, den politischen Institutionen oder der Verfassung erzählt. Dabei hat man das Problem, dass die DDR-Entwicklung 1989 an ein Ende kommt. Man stellt sich also einen langen Strang bundesrepublikanischer Geschichte vor und die Ostdeutschen kommen 1990 erst hinzu. Das deckt aber nicht alle Erfahrungen ab, die es heute in unserer Gesellschaft gibt. Denn natürlich spielen auch die Vorstellungen und Mentalitäten, die Enttäuschungen und Hoffnungen des ostdeutschen Bevölkerungsteils eine Rolle und diese sind eben durch die DDR-Geschichte beeinflusst. Unser Ansatz war zu schauen, welche Prägungen heute noch wirksam sind und welche davon aus der DDR, der alten Bundesrepublik oder gar noch aus dem Erbe der gemeinsamen deutschen Geschichte vor 1949 stammen. Denn wenn man auf die Weimarer Republik, auf den Ersten Weltkrieg, die Kaiserzeit oder auf die Revolution 1848 zurückblickt, zeigt sich jede Menge gemeinsamer deutscher Geschichte. Aus einer Perspektive der langen Dauer wirken die vier Jahrzehnte der Teilung relativ kurz.

Denken Sie, die Ost-West-Unterschiede werden sich langfristig angleichen? Oder sollte man diese eher begrüßen? Die Unterschiede zwischen Norddeutschen und Bayern werden ja auch nicht als etwas Negatives betrachtet.

In Deutschland waren die regionalen Identitäten immer schon stark ausgeprägt. Wir hatten eine späte Nationalstaatsgründung und dazu die Lücke von 40 Jahren Zweistaatlichkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Entsprechend haben wir keine so lange Nationalgeschichte wie Beispielsweise Großbritannien oder Frankreich. Zudem haben einzelne Regionen eine lange eigenstaatliche Tradition. Denken Sie an Bayern, Hessen, Württemberg, Baden oder das Königreich Sachsen. Was meiner Meinung nach aber wirklich erklärungsbedürftig ist: Warum ist diese deutsch-deutsche Thematik, der Streit zwischen Ost und West, die Unterrepräsentierung von Ostdeutschen, die Frage nach ihrer Benachteiligung heute, 35 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung, ein größeres Thema als vor 15 oder 20 Jahren? Es gibt darauf gar keine einfache, glatte Antwort. Aber wir möchten die Lesenden einladen, sich selber eine Meinung dazu zu bilden, warum diese Frage gerade jetzt so kontrovers und emotional diskutiert wird.

Ein häufig thematisierter Unterschied ist das Wahlverhalten. Woran zeigen sich die Unterschiede zwischen Ost und West heute noch?

Man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, dass die AfD ein ostdeutsches Phänomen sei. Sie befindet sich auch im Westen im Aufschwung – so wie rechtspopulistische Parteien in ganz Europa und auch in den USA. Aber trotzdem, wenn man sich auf einer Landkarte die Stimmverteilung der letzten Bundestagswahl anschaut, dann hat man einen blauen Osten und einen Westen, der größtenteils schwarz und an einigen Stellen rot und grün gesprenkelt ist. Man kann also die alte innerdeutsche Grenze im Wahlverhalten tendenziell wieder aufscheinen sehen. Das ist sicherlich ein Grund, warum die Thematik heute so stark diskutiert wird. Ein weiterer Grund ist, dass man sich wundert, wie wenig in manchen Bereichen eine Angleichung stattgefunden hat. Wenn man sich anschaut, woher beispielsweise Universitätsprofessoren, Unternehmensführungen oder Richter an den obersten Gerichten kommen, dann zeigt sich dort eine ausgeprägte Persistenz von westdeutschen Biografien. Und das ist ein erklärungsbedürftiges Faktum. Der Beitrag von Stefan Gerber in unserem Band beschäftigt sich mit genau dieser Frage am Beispiel der Hochschulen.

In der Einleitung des Sammelbands schreiben Sie, dass auch dieser von der Schieflage betroffen ist. Und bei den Fotografen und Fotografinnen sind sogar alle aus Westdeutschland. Wie kommt das?

Unsere Autorinnen und Autoren kommen überwiegend aus der akademischen Welt. Und da bildet sich genau das ab, was ich beschrieben habe, dass ein Großteil der deutschen Universitätsprofessorinnen und -professoren, wahrscheinlich nicht nur in Geschichte, Soziologie und Rechtswissenschaften, sondern in vielen Fächern, überproportional einen westdeutschen Hintergrund haben. Bei den Fotografien ist es anders. Da haben wir aus dem Archiv der FAZ geschöpft. Wir hatten zunächst überlegt, das mit Bildern aus der DDR zu ergänzen, aber dann hätte man Äpfel und Birnen verglichen, da es im Osten keine freie Pressefotografie gab. Deshalb haben wir uns für die Fotografien der Westfotografen entschieden, die allerdings auch in die DDR gereist sind und oft auch ostdeutsche Sujets abgebildet haben.

Wen möchten Sie mit dem Buch erreichen?

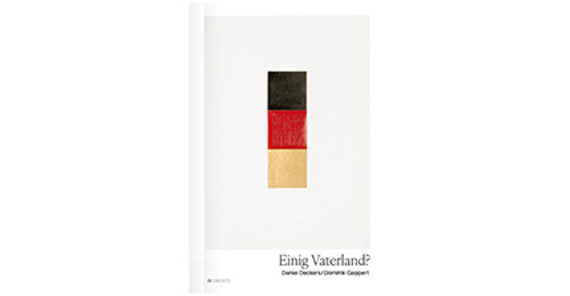

Wer sich das Buch anschaut, sieht, dass wir ohne wissenschaftlichen Apparat und Fußnoten gearbeitet haben. Die Autorinnen und Autoren haben sich bemüht, ihre wissenschaftliche Expertise sozusagen konsumentenfreundlich und gut lesbar darzubringen. Es sind Essays, sicherlich nicht ohne einen gewissen Anspruch, aber doch in einer Sprache, die auch für Laien verständlich sein sollte. Man darf aber schon ein Interesse an der Thematik und deren historischer Dimension mitbringen. Zugleich hat das Buch auch einen ästhetischen Reiz mit den 31 Fotografien, die man als Bildkommentare zu den Texten verstehen kann. Die Leute aus dem Bildarchiv der FAZ konnten einen visuellen Kontrapunkt zum eingereichten Text setzen und dadurch nochmal eine etwas andere Perspektive auf den Text schaffen. Und das Schöne ist, dass die Bilder zum großen Teil überhaut erstmals in der Zeitung und jetzt im Sammelband abgedruckt wurden. Das sind Schmuckstücke, die sonst gar nicht aus den Schubladen gezogen worden wären. Das ist, finde ich, ein besonders schöner Aspekt dieses Buches. Zudem haben wir auf dem Cover das Kunstwerk „Schwarz Rot Gold“ von Gerhard Richter, der selber ursprünglich aus der DDR kommt und 1961 in den Westen gegangen ist. Dabei handelt es sich um die Variation einer über 20 Meter hohen und drei Meter breiten Installation, die seit 1999 im westlichen Haupteingang des Bundestags hängt.

Weitere Information zum Sammelband „Einig Vaterland?“

https://www.droste-verlag.de/buecher/kgparl/titel/einig-vaterland.html