Nach großen Erdbeben verformt sich die Erdkruste noch für Wochen bis Jahre weiter. Diese langsame Bewegung, häufig erfasst von geodätischen Instrumenten wie globalen Navigationssatellitensystemen (GNSS), wird in der Regel von Nachbeben begleitet, die mit der Zeit abklingen. In Subduktionszonen sind Nachbeben innerhalb der oberen Platte mitunter besonders gefährlich, da sie in geringer Tiefe unter dicht besiedelten Küstenregionen auftreten können. Die zeitabhängige Natur dieser Nachbebensequenzen ist nach wie vor kaum verstanden.

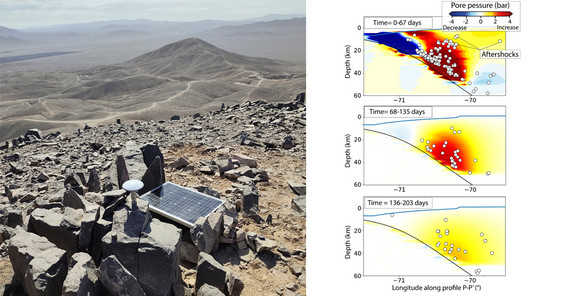

Eine neue Studie, die von Forschenden der Universität Potsdam und des Helmholtz-Zentrums für Geoforschung zusammen mit internationalen Partnern durchgeführt wurde, identifiziert die Diffusion von Porendruck als einen wichtigen Prozess, der die räumlichen und zeitlichen Eigenschaften der Nachbebensequenzen in der oberen Platte beeinflusst. Diffusion bezeichnet den Prozess, durch welchen sich Hauptbeben-verursachte Porendruckveränderungen allmählich in der durchlässigen Kruste ausbreiten. Das Team verwendete einen multidisziplinären Ansatz, der hochauflösende seismische Daten, geodätische Zeitreihen und 4-D-hydromechanische Modellierung des Magnitude 8,2 Iquique Erdbebens von 2014 in Nord-Chile kombiniert. Damit konnten sie zeigen, dass die Spannungsänderungen im Zusammenhang mit dem sich entwickelnden Porendruck nach dem Hauptbeben sowohl die räumliche Verteilung als auch den zeitlichen Abklingvorgang der Nachbeben der oberen Platte am besten erklären kann.

„Die physikalischen Mechanismen hinter Nachbebensequenzen zu verstehen ist entscheidend für die Bewertung der Erdbebengefahr nach schweren Beben, wenn die bereits geschädigte Infrastruktur anfällig bleibt“, sagt Dr. Carlos Peña, leitender Autor und Geophysiker an der Universität Potsdam. „Unsere Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass Porendruckveränderungen Nachbeben an allen Arten von Verwerfungen auslösen können, und zwar anders als bisher angenommen auch bei denjenigen, die nicht optimal zum vorherrschenden Spannungsfeld ausgerichtet sind.“

Die Studie liefert neue Erkenntnisse zur Rolle von Porenflüssigkeiten im Erdbebenzyklus und trägt zur Entwicklung verbesserter physikalischer Modelle für die Vorhersage von Nachbeben bei. Dieses Wissen kann helfen, Simulationen in Regionen zu verbessern, in denen große Subduktionsbeben zu erwarten sind und somit das künftige Katastrophenrisikomanagement unterstützen.

Die Forschung wird im Rahmen des DFG-Projekts STRONG (Eigene Stelle) fortgeführt. Dabei wird Dr. Peña satellitengestützte InSAR-Beobachtungen und Hochleistungsrechner nutzen, um groß angelegte geodätische Datensätze zu verarbeiten und zu analysieren. Unter der Aufsicht von Prof. Bodo Bookhagen, Leiter der AG Geologische Fernerkundung, zielen die laufenden Arbeiten darauf ab, die Rolle von Porendruckprozessen in der Erdkruste und deren Zusammenhang mit Oberflächenverformungen und Erdbebenaktivität in Subduktionszonen weiter zu untersuchen.

Link zur Publikation: Peña, C., Heidbach, O., Metzger, S. et al. Pore-pressure diffusion controls upper-plate aftershocks of the 2014 Iquique earthquake. Nat Commun16, 9474 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-65013-6