Woher kommt kontinentales Material auf Inseln im Meer?

Viele Ozeaninseln, die weit von den Grenzen der Plattentektonik entfernt liegen, enthalten Materialien, die eindeutig von Kontinenten stammen, obwohl sie sich mitten auf einer ozeanischen Platte befinden. Woher kommen die kontinentalen Gesteine? Handelt es sich um Sedimente, die recycelt werden, wenn ozeanische Platten in den Mantel eintauchen? Oder kommen sie aus den Tiefen des Erdmantels und werden von heißen Strömungen, sogenannten Mantelplumes, nach oben getragen? Beide Erklärungen werden diskutiert, greifen aber zu kurz. Denn einige vulkanische Regionen weisen kaum Anzeichen für Krustenrecycling auf, während andere zu kühl sind, um von Mantelplumes angetrieben zu werden.

Forschende der University of Southampton und des GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung haben nun eine neue Erklärung gefunden. Anhand von geochemischen Analysen und Modellierungen ergibt sich demnach folgendes Bild: Beim Auseinanderbrechen von Kontinenten entsteht in mehr als hundert Kilometern Tiefe eine Welle der Instabilität. Diese „Mantelwelle“ schabt entlang der Basis der Kontinente Material von der Unterseite ab, das dann in einer Seitwärtsbewegung in den Erdmantel unter den Ozeanen transportiert wird.

Dort speisen diese Reste von kontinentalen Wurzeln über Millionen von Jahren vulkanische Eruptionen im Ozean. Manchmal kommt das kontinentale Material mehr als tausend Kilometer entfernt von den großen Bruchstellen im ozeanischen Mantel an.

Der Mitautor der Studie, Sascha Brune vom GFZ in Potsdam und Professor für Geodynamische Modellierung an der Universität Potsdam, sagt: „Wir haben festgestellt, dass der Mantel noch lange nach der Trennung der Kontinente die Auswirkungen des Zerbrechens ‚spürt‘. Das System schaltet sich nicht ab, wenn sich ein neues Ozeanbecken bildet – der Mantel bewegt sich weiter, reorganisiert sich und transportiert angereichertes Material weit weg von seinem Ursprungsort.“

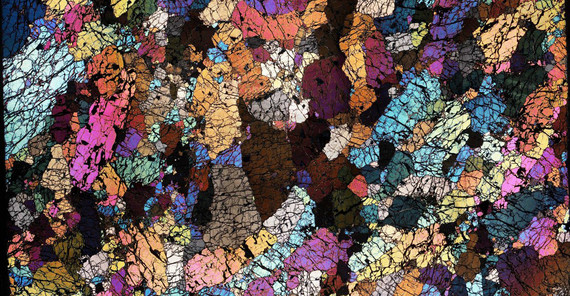

Das Team analysierte geochemische Daten aus verschiedenen Regionen der Erde, darunter die Seamount-Provinz im Indischen Ozean, eine Kette von Vulkanformationen, die nach dem Auseinanderbrechen des Superkontinents Gondwana vor über 100 Millionen Jahren entstanden ist. Durch Simulationen und chemische Analysen entdeckten sie, dass kurz nach dem Auseinanderbrechen ungewöhnlich angereichertes Material mit kontinentalem Fingerabdruck unter dem neu entstandenen Ozean auftauchte und Schmelzen erzeugte, die heute auf ozeanischen Inseln und unter Wasser liegenden Seebergen zu finden sind. Über Millionen von Jahren hinweg verblasste dieses chemische Signal, als der Materialfluss aus dem Inneren des Kontinents nachließ.

Dies geschah, ohne dass es eine Tiefenströmung (Mantelplume) gegeben hatte. Thomas Gernon, Professor für Geowissenschaften an der Universität Southampton und Hauptautor der Studie, sagt: „Wir schließen Mantelplumes nicht aus, aber unsere Entdeckung weist auf einen völlig neuen Mechanismus hin, der die Zusammensetzung des Erdmantels ebenfalls beeinflusst. Mantelwellen können kontinentales Material weit in den ozeanischen Mantel transportieren und dabei eine chemische Signatur hinterlassen, die noch lange nach dem Auseinanderbrechen der Kontinente bestehen bleibt.“

Die Studie baut auf der jüngsten Entdeckung des Teams auf, dass „Mantelwellen“ auch tief im Inneren der Kontinente dramatische Veränderungen hervorrufen können. Ihre früheren Arbeiten zeigten, dass diese langsamen, rollenden Bewegungen im Erdmantel dazu beitragen können, Diamant-Eruptionen auszulösen und sogar Landschaften Tausende von Kilometern von den Rändern der tektonischen Platten entfernt neu zu formen.

Die in Nature Geoscience veröffentlichte Studie wurde von der Universität Southampton geleitet und unter Beteiligung des GFZ Helmholtz-Zentrums für Geoforschung in Potsdam, der Universität Potsdam, der Queen's University Canada und der Swansea University durchgeführt.

Originalstudie: Gernon, T.M., Brune, S., Hincks, T.K. et al. Enriched mantle generated through persistent convective erosion of continental roots. Nat. Geosci. (2025).

https://doi.org/10.1038/s41561-025-01843-9