Historie

2025

07.10 Notiz zu Iwan Turgenjew

Diese Notiz fokussiert eine weiter unten eingefügte Stelle aus dem Werk von Iwan Turgenjew, die hier aufgenommen wird, weil sie das anspricht, was die Stiftung intendiert. Das Zitat beruht auf meiner Erinnerung an das, was ich vor Jahren in einem in der „Wendezeit“ antiquarisch erworbenen Buch, wohl aus dem „Aufbau-Verlag“, las, das bei einem meiner vielen Umzüge verloren ging.

Bislang blieben alle Versuche ergebnislos, das Buch zu orten. Ich wende mich deshalb hier auch an Personen, die als an den Anliegen der „Potsdam-Stiftung“ Interessierte bereit wären, meine Suche zu unterstützen.

Um diesen eine Orientierung zu geben, habe ich weitere Erinnerungs-Elemente, die dem gleichen Buch entstammen, aber weiter nichts mit den Zitaten zu tun haben, getrennt aufgezeichnet und gespeichert. Dies könnte ich Helfenden

jederzeit übermitteln. Ich habe mich schon an die Nachfolger des „Aufbau-Verlages“, die Berliner „Aufbau-Verlage“, gewandt, zunächst per E-Mail- Anfrage - begleitet von den angesprochenen Elementen - was ohne Antwort blieb. Ich wiederholte die Anfrage, die aber ebenfalls ohne Reaktion blieb.

Schließlich besuchte ich die Verlage an ihrem Berliner Sitz, was allerdings auch nichts Greifbares einbrachte. Immerhin erfuhr ich, dass es im Archiv der Verlage eine Sammlung früherer Ausgaben der Turgenjew Werken gibt. Der Zugang zum Archiv sei allerdings derzeit und bis auf Weiteres wegen Bauarbeiten nicht möglich, wurde auf meine Bitte mitgeteilt, mir Zugang für eine eigene Nachforschung zu verschaffen. Die Verlage verwiesen mich an universitäre Slawistik-Abteilungen. Da ich zur entsprechenden Sektion an der Universität Potsdam gute Beziehungen unterhalte, wandte ich mich auch dorthin. Ein dort Mitwirkender hilft mir bei der Recherche, hat aber bislang auch noch nichts Verwertbares zutage fördern können.

Ich hoffe mit dieser Notiz Personen zu erreichen, die besagtes Zitat und Quelle erinnern!

Hier die angesprochene Passage:

Turgenjew ist - wieder einmal - in Baden-Baden. Er unternimmt eine Wanderung entlang der Oos in Richtung Weinberge. Vor ihm spaziert eine Gruppe russischer - selbstredend adliger - Offiziere, die sich laut über in ihrem Heimatland erforderliche Reformen unterhalten. Das von ihm Wahrgenommene dreht sich um die Gestaltung des Genossenschaftswesens im Russischen Reich. Die Diskussion konzentriert sich auf die (offen bleibende) Frage , ob man sich dabei dem "Schulze- Delitzsch-Weg" oder mehr der radikaleren französischen Variante zuwenden solle. Diese kurze Passage enthält Fundamentales zum Anliegen der „Potsdam-Stiftung...“, auch wenn der Ort und die Diskutierenden wohl fingiert sind, was die Aussagen aber pointiert und damit verstärkt.

Meine Begründung für ihre Relevanz:

Der Ort:

Turgenjew betrachtete Baden-Baden als Ort des Zusammentreffens deutscher mit französischen Ideen in einer Zeit neuer Herausforderungen für gesellschaftliche Orientierung und politische Leitbilder im Wirtschaftsleben, woran das Russische Reich und seine Völker mit Hilfe der diesen Ort frequentierenden Vermittler aus den Kreisen der Mächtigen, seinen Lesern, teilhaben sollten.

Die Gruppe:

Russische Offiziere jener Zeit betrachteten sich als Avantgarde ihrer Gesellschaft und als für die Absicherung des richtigen Weges in Europa Berufene, was damals der Staatsraison entsprach. Sie waren wohl Befürworter einer gelenkten Volksbeteiligung, jedoch keineswegs Demokraten im heutigen Sinne. Genossenschaften europäischen Typs waren schon damals, auch in Russland, Ausdruck eines sich emanzipierenden, selbstbewußter werdenden und sich schlagkräftig organisierenden Bürgertums, was daraus hervorgeht, dass Turgenjew darüber diskutieren läßt, obgleich solche Institutionen in der Lebenswelt der Protagonisten wohl allenfalls eine untergeordnete Rolle spielten.

Die namentliche Erwähnung von Schulze-Delitzsch im Gegensatz zum unpersönlichen Bezug auf französische Bestrebungen ist schwer aufzuschlüsseln, weil unklar bleibt, ob er den deutschen Protagonisten vornehmlich als demokratisch Gesinnten oder ob er ihn mehr als Gestalter städtischer Gesellschaften und Siedlungsräume im Blick hat bzw. ob er auf all dies zugleich abzielt. Das ländliche Umfeld, in dem sein Wohlstand ankert, spricht er trotz dessen Problematik nicht an.

Zur von den Diskutierenden benutzten Sprache macht Turgenjew keine Aussage. Man kann aber unterstellen, dass die von ihm benannte Gruppierung mehr Allgemeines auf Russisch ansprach, Anspruchsvolleres jedoch auf Französisch. Dieser Schicht waren beide Sprachen geläufig. In Baden-Baden fanden Personen dieser Art und Herkunft nicht nur das ihnen vertraute Milieu, sondern an diesem Ort konnten sie mit jedem aus ihrem Milieu, aber auch mit den Bediensteten problemlos auf Französisch kommunizieren; Deutschkenntnisse waren nicht vonnöten. Ich erstellte kürzlich die Aufzeichnung „Wirtschaftsdemokratie, Idee und Wirklichkeit“, die auch Bezüge zum Genossenschaftswesen beinhaltet. Interessierten sende ich diese gern zu.

Turgenjew konnte noch keine Verbindung zum erst 1889 erlassenen Reichsgesetz für die deutschen Genossenschaften, schon gar nicht zum diesem gegenüber dem deutschen moderneren, ihm inhaltlich nahen russischen Genossenschaftsgesetz ansprechen, das im März 1917 verabschiedet wurde, die Passage verdeutlicht aber eine schon im späten 19. Jahrhundert einsetzende Richtung.

(Das russische Gesetz ist in der Urfassung ebenfalls auf dem Blog der „Stiftung Livländische Gemeinnützige“zu finden.)

2022

10.11 Zukunft der Ukraine

Gedanken eines Augenzeugens des Zeitgeschehens zum Ukraine-Wiederaufbau

Prinzipientreue Genossenschaften gehören zu den Tragpfeilern jeder demokratischen Gemeinschaft in Europa und sind deshalb systemrelevant.

Angesichts des akuten Systemkonflikts in Osteuropa wird für Mitarbeit beim Wiederaufbau der Ukraine auf den Fundamenten der europäischen Kultur, zu denen sein Genossenschaftswesen gehört, geworben.

Die Beziehungen zwischen dem deutschen Genossenschaftswesen und demjenigen im vor-revolutionären Russland stehen im Zentrum dieser Aufzeichnung. (weiterlesen)

31.10. Lettland Zwischen den Kriegen

Ein Verzeichnis von Geldinstituten auf Gegenseitigkeit bzw. Genossenschaftsbanken und Kommunalbanken in Lettland zwischen den Weltkriegen. (weiterlesen)

28.02 Genossenschaften im Baltikum

WELTKULTURERBE GENOSSENSCHAFTEN – Bewahrt im Baltikum bis zum Zweiten Weltkrieg

"Diese Aufzeichnung will zu baltischen Aktionen für die „Renaissance bürgerlicher Genossenschaften“ ermutigen, möglichst in einem grenzüberschreitenden baltischen Verbund und begleitet von Kooperation mit anderen EU-Ländern." (S.4) (weiterlesen)

2021

30.11 Russisches Genossenschafts-Gesetz Kurzfassung

Eine kurze Einführung in das russische Genossenschaftsgesetz von 1917. (weiterlesen)

30.11 Russisches Genossenschafts-Gesetz von 1917

In der Zwischenkriegszeit in den baltischen Staaten geltendes Recht: Das russische Genossenschafts-Gesetz von 1917 im Volltext. (weiterlesen)

29.11 Wiedergeburt echter Genossenschaften

Seit der Frühzeit der „Wende im Osten“ bemühe ich mich um Aktionspartner für das Wiedererwecken von Verhaltensweisen und Strukturen des bürgerlichen Assoziationswesens in Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere des bürgerlichen Genossenschaftswesens, im Baltikum. Meinen Bezug zu dieser (selbstgewählten) Aufgabe habe ich in einer umfangreichen Ausarbeitung (Titel: „Genossenschaftswesen im Baltikum – Gestern, heute, morgen“) vorgestellt, die ich Ihnen gleichzeitig übermittle. (weiterlesen)

2016

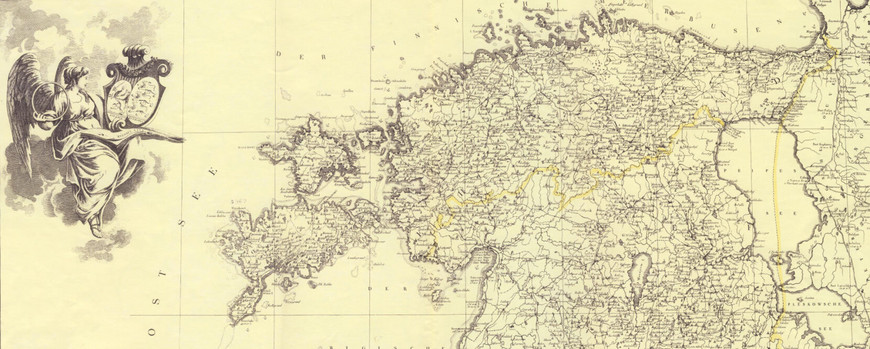

08.07 Baltikum und Deutschland

Zentrale Absicht der ‚Ostland’ war die WIRTSCHAFTLICHE - nicht etwa die staatliche – ANGLIEDERUNG der ehemaligen russischen Ostseeprovinzen (ALT-ESTLAND und LIVLAND), sowie des Teilgebietes LITAUEN des Gouvernements Polen an Deutschland. (weiterlesen)