Der DFG Forschungsgruppe „Militärische Gewaltkulturen - Illegitime militärische Gewalt von der Frühen Neuzeit bis zum Zweiten Weltkrieg“ (FOR 2898) wurde eine zweite Forschungsphase bewilligt.

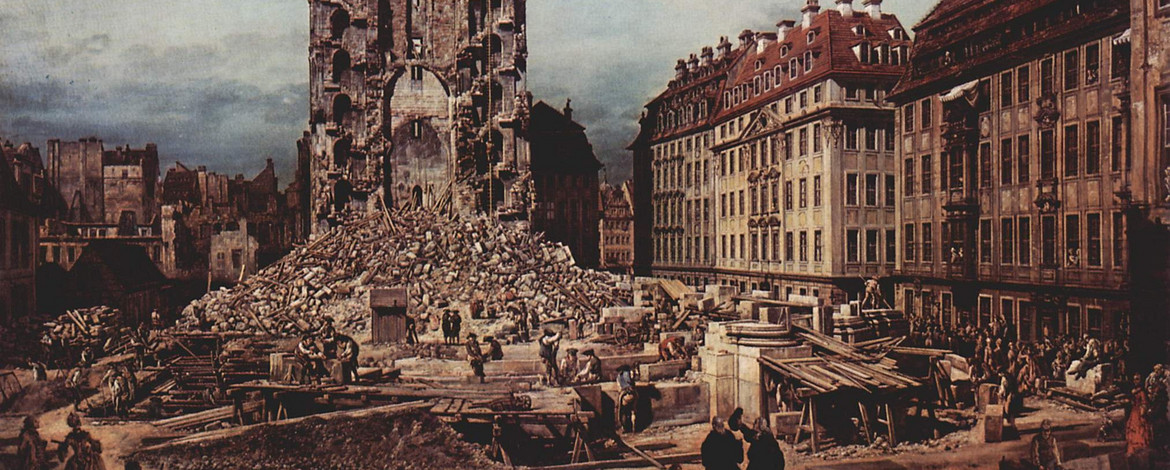

Das zeitliche Spektrum der zweiten Projektphase umfasst wieder die Epochen der großen zwischenstaatlichen Konflikte vom ausgehenden 17. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Mittelpunkt der zweiten Förderphase stehen dabei nach wie vor die Streitkräfte der europäischen Großmächte. Allerdings wird der Blick über diesen Kern hinaus geweitet. Die Analyse der Gewaltkultur der jungen polnischen Streitkräfte, der US-amerikanischen Armee im Zeitalter der Weltkriege sowie des Gewaltraums Spanien in den Karlistenkriegen schärft das Verständnis für die Genese von militärischen Gewaltkulturen und ihre Verflechtungsgeschichte. Das Vorgehen orientiert sich dabei an der ersten Förderphase: Es wird gezeigt, wie politisch-gesellschaftliche Aushandlungsprozesse und die Organisationskultur der Streitkräfte eine Gewaltkultur formen. Dabei kommt ein multiperspektivisches Instrumentarium zum Einsatz, das politik-, militär- und rechtsgeschichtliche Ansätzen ebenso enthält wie emotions-, religions- und gendergeschichtliche Perspektiven. Drei ‚Arenen’ der Gewalt werden in den Blick genommen: 1. das Schlachtfeld mit der Gewalt gegen (potentielle) Gefangene, 2. das Besatzungsgebiet mit der Gewalt gegen Nicht-Kombattanten und 3. neu im Fokus ist die Gewalt gegen Sachen (Plünderungen, Zerstörung von Kulturgütern und ziviler Infrastruktur), die sowohl im Frontgebiet als auch im Hinterland vorkommen konnte. In der zweiten Förderphase sollen damit Perspektiven der Erforschung materieller Kultur stärker Berücksichtigung finden, wie etwa Konzepte der Affordanz, der Dingsymbolik, der Aneignungen von Dingen oder dem sozialen Leben der Dinge. Viele Konzepte lassen sich für den Krieg quasi inversiv fruchtbar machen, statt Inventaren werden Schadenslisten ausgewertet, der symbolische Wert der Dinge zeigt sich in ihrer Zerstörung, Affordanzen legen bestimme Praktiken der Verwüstung näher als andere.

Thematisch wird das Gesamtprojekt unter Einbeziehung der bisherigen Ergebnisse auch einen Beitrag leisten können, um das Verhältnis von gesellschaftlichen Normen, Genderkonstruktionen und Formen der sexuellen Gewalt im Kontext von Gewaltexzessen genauer zu beschreiben. Es können damit die kriegsökonomischen, kulturellen, sozialen wie auch situativen Komponenten von sexueller Gewalt weiter ausdifferenziert werden.

Sprecher

- Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Universität Potsdam soenke.neitzel@uni-potsdam.de

Koordinator

- timo.feilen@uni-potsdam.de