Mit „Brummküsel“, „Koppskekel“ und „Schlödelblom“ wüsste kaum jemand etwas anzufangen, wäre da nicht das Online-Portal des Brandenburg-Berlinischen Spracharchivs (BBSA) der Uni Potsdam. Es versammelt es Hundertausende von umgangssprachlichen Gegenstands- und Tätigkeitswörtern, aber auch Redensarten und kindliche Abzählreime: „Een, twee, dree, de Koder löppt in Schnee und du bist free.“

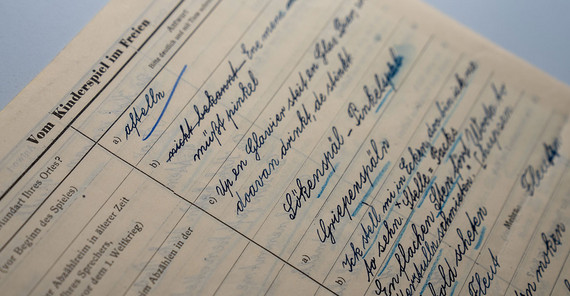

Aufgeschrieben wurden sie in den 1950er Jahren, als die Deutsche Akademie der Wissenschaften an mehr als 2.000 Schulstandorten ortsansässige Sprecher*innen um Auskunft bat – August Höhne war einer von ihnen. Jahrzehntelang lagerten diese Fragebögen zunächst in Containern, später in den Schränken des Instituts für Germanistik.

Fleißarbeit am Flachbildscanner

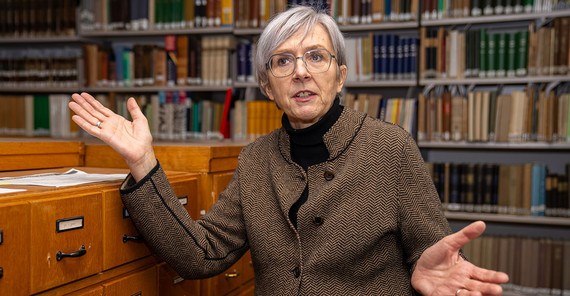

Im Jahr 2017 begann ein Team um Ulrike Demske, das Archiv aus dem philologischen Dornröschenschlaf zu wecken und die vorhandenen 22.153 Fragebögen zu digitalisieren. Eine sechs Jahre währende Sisyphusarbeit, sagt die Professorin für Geschichte und Variation der deutschen Sprache: „Zeitweise waren vier studentische Hilfskräfte gleichzeitig damit beschäftigt. Jeder dieser Fragebögen wurde Seite für Seite eingescannt und mit einem Datensatz korreliert.“ Dazu kommen Tonaufnahmen von Menschen, die Lesetexte im Dialekt vortragen. Von Abbendorf bis Züsedom ist damit die mundartliche Vielfalt, wie sie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Brandenburg vorhanden war, der Öffentlichkeit zugänglich.

Einige der damals abgefragten Bezeichnungen sind im Strom der Zeit in Vergessenheit geraten, weil etwa niemand mehr Pfeifen aus Weidenrinde bastelt. Dass sogar Tierbezeichnungen wie „Piermrad“ (Regenwurm), „Pfuhlpieper“ (Kaulquappe) oder „Pißmier“ (Ameise) für unsere Ohren wie Fantasiesprache klingen, ist aber eher der sprachlichen Nivellierung geschuldet, die mit dem Siegeszug der Hochsprache, aber auch des Berlinischen einsetzte. „Denken Sie an all die Berliner, die ins Umland gezogen sind“, sagt Ulrike Demske. „Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist es ein bisschen traurig, dass die räumlichen Unterschiede verloren gehen. Deshalb ist das Archiv so toll, weil wir nachschauen können, wie es zur Mitte des letzten Jahrhunderts noch war.“

Erkenntnisse aus der Dialektforschung

Zwar beschränkt sich das Spracharchiv auf die Grenzen des Landes Brandenburg. Doch endet der Dialekt freilich nicht hinter der Landesgrenze. „Die Übergänge sind vielmehr fließend“, sagt Luise Czajkowski, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts. „Es gibt den Norden, der sich ans Mecklenburgische anlehnt, hier fällt zum Beispiel das Partizip mit ge- komplett weg: Ik heb spielt. Heute setzt sich durch den Berliner Einfluss das je- weiträumig durch: Ick hab jespielt. Im Osten, gerade in der Niederlausitz, haben wir noch slawische Einflüsse. Wir sehen innerhalb dieses Sprachraumes eine sehr große Varianz.“

Der Mischmasch hat in Brandenburg eine lange Tradition: Die auf ehemals slawisches Gebiet zugezogenen Siedler*innen brachten ihre westniederdeutsche und flämische Sprache mit. Durch Zuzug vermengte sich das Niederdeutsche im Laufe der Geschichte zudem mit dem Französisch der Hugenotten und mit den Mundarten der Vertriebenen u. a. aus Ostpreußen.

Entsprechend facettenreich zeigt sich das gesprochene Wort im innerbrandenburgischen Vergleich. „Allein bei den Pronomen herrschte bis Mitte des letzten Jahrhunderts eine unglaubliche Vielfalt“, sagt Luise Czajkowski. „Da gibt es ick oder ich, jau, ji und jei, juch, eich oder euch. Auch den Sprachwandel kann man anhand der Fragebögen nachvollziehen: Das Wort ‚doof‘ bedeutete im Plattdeutschen noch ‚taub‘. ‚Ick bin doch nicht doof‘ hieß sowas wie: Ich hab’s schon verstanden.“

Wie das Spracharchiv der Forschung nützt

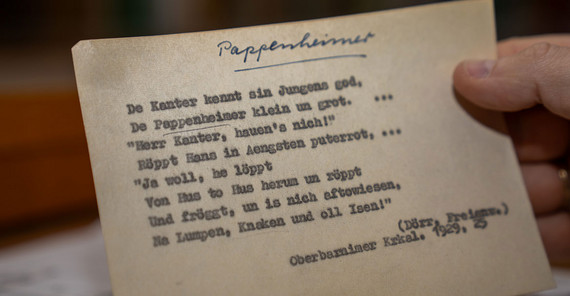

Auf 1,5 Millionen Karteikarten taxieren die Sprachforscherinnen den physischen Bestand des Brandenburg-Berlinischen Spracharchivs. Das auf dem Campus Am Neuen Palais untergebrachte Zettelwerk reicht zurück in die 1920er Jahre, als sich der Philologe Hermann Teuchert mit Stift und Kladde aufmachte, landauf, landab Wörter aus dem Dialekt zu notieren. Hinzu kommen die Fragebögen aus den 1950er Jahren sowie rund 100 Tonaufnahmen aus den 1960er und 1970er Jahren. Rohmaterial, aus dem bis 2001 auch das Brandenburg-Berlinische Wörterbuch erstellt wurde.

Dem Sammeleifer der Philolog*innen von damals verdanken wir einerseits Fundstücke wie etwa die „Quasselguste“ (eine redselige Person). Andererseits wurden die übrigen Merkmale gesprochener Sprache – der Satzbau, die Lautbildung, die Vor- und Nachsilben, die Pronomen – dabei etwas stiefmütterlich behandelt. „Glücklicherweise hat man damals nicht nur Wörter erfasst, sondern teilweise auch ganze Sätze, sodass wir heute damit weiterforschen können“, sagt Luise Czajkowski, die mit Studierenden eigene Forschungsprojekte zum Dialektgebrauch unternimmt.

Dabei werden abermals Menschen aus Brandenburg gesucht, die stellvertretend für den Dialekt ihres Wohnorts sprechen können. „Wir haben Daten aus dem 19. Jahrhundert und aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Mit neuen Daten aus dem 21. Jahrhundert können wir schauen, was sich seitdem getan hat: Welche Formen setzen sich in der Fläche durch, welche gehen unter?“, erläutert Czajkowski. „‚Icke‘ hält sich zum Beispiel ganz wunderbar.“

Zum Brandenburg-Berlinischen Spracharchiv (BBSA) der Uni Potsdam

www.bbsa-potsdam.de

Ulrike Demske ist seit 2011 Professorin für Geschichte und Variation der deutschen Sprache an der Universität Potsdam.

Dieser Text erschien im Universitätsmagazin Portal - Eins 2025 „Kinder“.